Neuerscheinung:

|

1. Auflage 2025 - ISBN 978-3-98885-661-6 »Biscaya und weitere wahre Geschichten« 18 autofiktionale Kurzgeschichten

|

https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=Rediroma+Wolfgang+Welsch+Biscaya

Neuerscheinung:

|

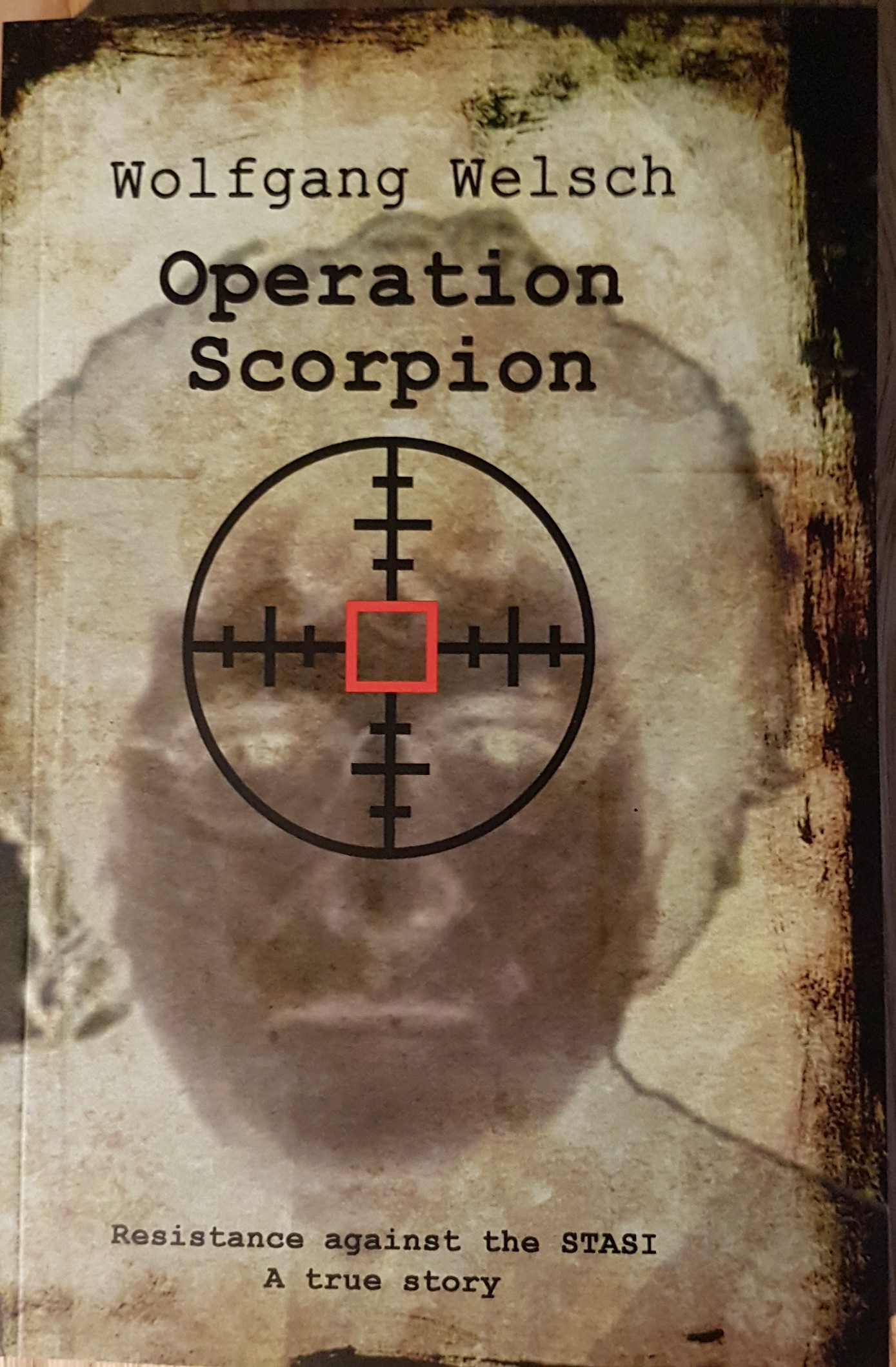

»Operation Scorpion«, True story |

To the E-Book: https://www.amazon.com/-/de/dp/B0DNRCCZ3M/ref=sr_1_1

Neuerscheinung:

|

»Täuschungen«, Roman eBook, Ausgabe KINDLE |

Zum E-Book: https://www.amazon.de/T%C3%A4uschungen-Roman-Wolfgang-Welsch-ebook/dp/B0CTFT1BG4/

Aktuelles Buch:

|

14. Auflage 2022

- ISBN: 978-3-492-26167-8 |

Neuerscheinung:

|

1. Auflage 2021

- ISBN: 978-3-86732-392-5 |

Jetzt auch als E-Book: https://www.amazon.de/Widerstand-Eine-Abrechnung-mit-SED-Diktatur-ebook/dp/B0B8HQWZHC/

|

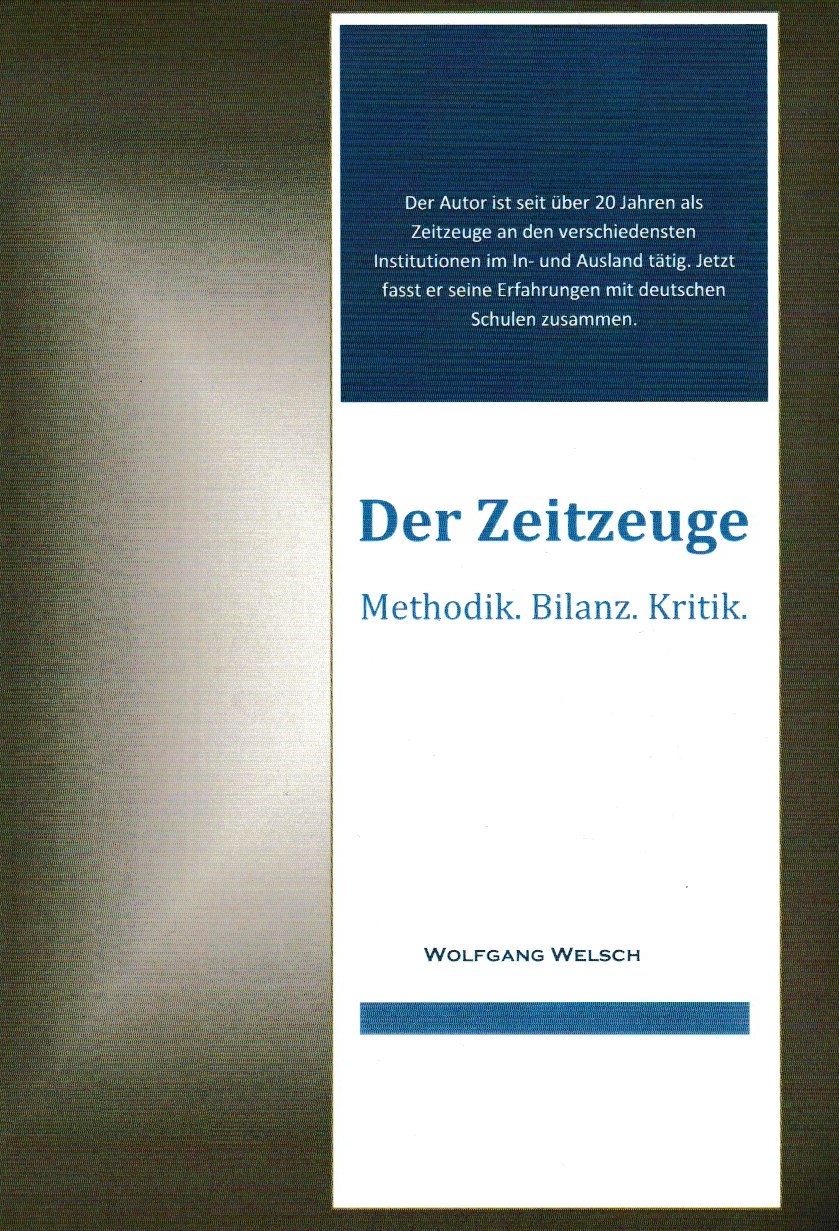

1. Auflage 2022

- ISBN: 978-3-98527-531-1 |

Jetzt auch als E-Book: https://www.amazon.de/Zeitzeuge-Methodik-Bilanz-Kritik-ebook/dp/B0CFYPQ23P/

|

Überarbeitete Ebook-Ausgabe |

Hier geht's zum E-Book: https://amzn.to/2MfO4t5

|

Ich war Staatsfeind Nr. 1: Hörbuch - ASIN: B00GCFW6NG |

Hier geht's zum Hörbuch: https://amzn.to/391BHdV

|

|

|

Co-Autor Forschungen zur DDR-Gesellschaft März 2015

|

|

|

|

TB Rediroma 2011

- ISBN: 978-3-86870-402-0 |

|

|

|

Hardcover, Helios 2009

- ISBN-13: 978-3-938208-93-9 |

|

|

|

Hardcover, Eichborn 2001

- ISBN-10: 3821816767 - ISBN-13: 978-3821816760

|

|

6. Auflage

September 2011

- ISBN-10: 3492238483 - ISBN-13: 978-3492238489 |

|

|

|

TB Piper zum TV-Spielfilm "Der Stich des Skorpion" 2004

- ISBN-10: 3492242812 - ISBN-13: 978-3492242813

|

|

|

|

4. Auflage 2004-2006

- ISBN-10: 3492261671 - ISBN-13: 978-3492261678

|

|

|

|

Im Spiegel der Zeit (Reader's Digest )

- ISBN-10:3899151410

|

|

|

|

Klage Gedichte gegen die Diktatur

Illustrationen: |

|

|

|

Lexikon - Opposition und Widerstand in der SED-Diktatur

- ISBN-10: 3549071256 - ISBN-13: 978-3549071250

|

|

Psychoanalyse - Texte zur Sozialforschung

TB, Pabst Science Publishers 2012 - ISSN: 1615-8393

|

|

Widerstand und Mfs im SED-Staat

|

|

Strahlungen in Dunkler Zeit |

|

Opfer und Täter im SED-Staat

|

|

Ohnmacht und Protest

|

Leseproben

Aus „Die verklärte Diktatur. Der verdrängte Widerstand gegen den SED-Staat.“

Helios Verlag Aachen 2009, ISBN 978-3-938208-93-9

Der Autor analysiert den Widerstand in und außerhalb der DDR, hinterfragt kritisch die These einer DDR-Opposition, beschreibt das gegenwärtige Geschichtsbild, skizziert die Repression des MfS, die Haftbedingungen politischer Häftlinge, vergleicht NS- und SED-Verfolgung und geht über das hinaus, was an Forschung hierzu bis heute ermittelt wurde. Und das liest sich wie eine Aneinanderreihung unglaublicher Staatsverbrechen. Aus einer Fülle von Quellen und Fakten wird die Bedeutung und zugleich Verdrängung des Widerstands gegen die Diktatur beschrieben. Dabei ist der Blickwinkel wissenschaftlicher Objektivität ebenso verpflichtet, wie der Opferperspektive. Dies verleiht der Bedeutung des Widerstands im SED-Staat eine Authentizität, die es notwendig macht, ihn politisch und rechtlich neu zu bewerten. 20 Jahre nach dem Ende der SED-Diktatur, dem Auswurf der weltweit verbreiteten marxistischen Ideologie und stalinistischem Terror auf deutschem Boden, ist deren Aufarbeitung längst nicht beendet. Insbesondere der Widerstand wurde in der historischen Betrachtung weder ausreichend beleuchtet noch öffentlich überzeugend gewürdigt.

Aus: „Ich war Staatsfeind Nr.1. Der Stich des Skorpion. Als Fluchthelfer auf der Todesliste der Stasi.“ Eichborn Verlag Frankfurt/Main, 2001, 5. Aufl. Piper Verlag München Zürich 2006, ISBN-13: 978-3-492-23848-9, ISBN-10: 3-492-23848-3

[…]

Am nächsten Morgen, der Frühstückswagen war schon durch, hörte ich vor meiner Zelle ungewöhnliche Geräusche. Ich presste mein Ohr in die Ritze zwischen Stahltür und Mauer. Halblaute Stimmen mehrer Männer drangen an mein Ohr. Ich ahnte nichts Gutes und postierte mich vorsichtshalber an der gegenüberliegenden Fensterwand. Kurz darauf drehte sich der Schlüssel und die Riegel wurden seltsam langsam und fast geräuschlos zurückgeschoben. Die Tür ging auf. Auf dem Flur standen mindestens sechs oder acht uniformierte Wachtposten. Schweinebacke, der Anstaltsleiter, schob sich an ihnen vorbei in die Zelle. Er musterte mich schweigend und sah sich in der Zelle um.

„Sie leisten dem Untersuchungsorgan Widerstand“, sagte er mit teilnahmsloser Stimme zu mir gewandt, „dafür werden Sie bestraft. Strecken Sie Ihre Arme vor.“ Ich hatte keine Wahl und hielt ihm die Arme hin. Hinter ihm kamen zwei Posten herein. Einer trug offene Handschellen in seiner Hand, die er mir sofort anlegte. Jetzt kamen noch weitere Uniformierte in die Zelle. Schweinebacke packte mich an meinen gefesselten Armen und zog mich wortlos aus der Zelle.

„Wenn du auch nur einen Mucks sagst“, knurrte er zwischen den Zähnen, „bist du tot.“

Im Türrahmen umklammerte er mit seiner Hand mein Kinn und drückte es wie in einem Schraubstock zusammen. Sein Gesicht war unmittelbar vor meinem. Seine kalten Augen zeigten keine Regung. „Du bekommst jetzt eine kleine Sonderbehandlung und danach bist du ein Mensch, der unser Organ respektiert.“

Immer wenn ich besonders wehrlos bin duzen sie mich. Ich konnte spüren, wie Schreck und Angst meine Beine lähmten. Was haben sie vor mit mir? Schlagen, Prügeln? Alle möglichen Gedanken durchzuckten mich. Gestapo! So ist die Gestapo vorgegangen wenn sie ihre Opfer folterten, bis auf die gleichen Worte, Sonderbehandlung. Sonderbehandelte Häftlinge waren ermordete Häftlinge. Doch mein Verstand blockierte, mochte nicht an solche Schrecken glauben. Ich zwang mich zur Ruhe. Nicht hier, nicht mehr 1965. Schweinebacke packte die Handschellen und zog mich an meinen ausgestreckten Armen den Gang entlang. Hinter und vor uns Wachtposten. Eine Gittertür wurde geöffnet und hinter uns geschlossen. Eine Treppe hinunter. Keller, dachte ich, Keller ist bedrohlich. Hier war ich noch nie. Trübes Licht erleuchtete einen schmalen Gang. Jemand schloss eine schwere Stahltür auf. Ein weiterer Gang, eine Zellentür. Die Tür wurde geöffnet und wir blieben sekundenlang davor stehen. Eisige Kälte schlug mir entgegen.

„Wie lange du hier drin bleibst entscheidest du selbst. Wenn du deinen Widerstand aufgibst und mit uns zusammenarbeitest, wird es nicht sehr lange dauern. Wenn nicht...“, er machte eine Handbewegung des Halsabschneidens, „ dann bist du erledigt und kein Hahn kräht nach dir. Und jetzt zieh´ dich aus.“ Er schloss die Handschellen auf und ich zog die schwarz gefärbte, vormalige Uniform aus, bis ich in der blau-weiß gewürfelten Unterwäsche stand, ohne Schuhe, nur mit Strümpfen. Schweinebacke gab mir einen Schlag vor die Brust und ich taumelte haltsuchend in die Zelle. Ohne Geräusch schlug die Tür mit einem schmatzenden Geräusch zu.

Über der Tür funzelte eine vergitterte Glühbirne und tauchte die Zelle in ein diffuses Licht. Sie hatte weder ein Fenster, noch Toilette, kein Bett, keinen Hocker, nichts. Aus der Wand ragten lediglich zwei eingemauerte Stahlträger in Kniehöhe, auf denen eine nackte, Eisenbahnschwellen-ähnliche Bohle angeschraubt war. Offenbar sollte dies wohl das „Bett“ sein. Arrest also, Bunker, sagte ich mir. Das geht vorbei. Ich betrachtete das kleine Verlies. Es war eisig kalt. Die Wände waren durchweg weiß. Als ich mit der Hand darüber strich, zuckte ich zurück. Das Weiße war eine Art Raureif, Eis. Ich war überrascht, stellte nach kurzer Überprüfung an beiden Längswänden diese Eisschicht fest. Das also war es. Keine gewöhnliche Arrestzelle. Eis, Kälte, permanente Kälte. Das ist eine Folterzelle und ich soll mit Kälte gefoltert werden. Kein schöner Gedanke, eine nüchterne Feststellung: Die Stasi foltert und sie foltert mit Kälte. Fast, als wollte ich es mir selbst nicht eingestehen, durchzog mich für einen Moment, zögernd, aber klar, ein Gefühl der Genugtuung, so was wie ein „Aha-Effekt“, das gleich darauf in Angst umschlug. Nachdem ich ihre Misshandlungen, ihre Aussagemanipulationen, ihre Brutalitäten schon beim letzten Mal kennen gelernt hatte, war dies die logische Steigerung der Innenansicht meiner Quäler: Die Folter. Sie waren mit ihrem Latein am Ende. Jetzt kam der nächste Grad. Aber waren sie wirklich am Ende oder würde ich es bald sein?

[…]

Und dann entdeckte ich etwas. An der Unterseite der Tür fühlten meine Finger eine Gummilippe. Die Tür war mit einer Gummidichtung versehen um den Innenraum entweder luftdicht, schalldicht oder kältedicht zu machen, vielleicht alles zusammen. Da sich in dem Raum kein Fenster und auch kein erkennbares Lüftungsloch befanden, musste mein Luftvorrat irgendwann zu Ende gehen. Deshalb knallte die Türe nicht wie üblich beim zuschlagen, sondern fiel nahezu geräuschlos in den Rahmen. Diese Entdeckung irritierte mich gleichermaßen wie sie mich erschreckte. Was hatte die Stasi vor? Sollte ich erfrieren oder ersticken? Oder beides, um sicherzugehen? War es wirklich Strafe, oder bereits Urteil, Todesurteil. Dieser Gedanke erschien mir absurd, hatte Schweinebacke doch von der ´Aufgabe meines Widerstandes´ gesprochen, der mich aus dieser Situation befreien sollte. Doch was war, wenn ich dazu nicht bereit war, wenn ich auch weiterhin keine Aussagen machen würde, für die Stasi manifester Ausdruck meines Widerstandes? Würde man das Verfahren bis zum letalen Ende durchziehen? Sollte das Eisloch dann auch mein Grab werden? Ich bemühte mich, nicht in Panik zu verfallen, wollte aber meine Lage nicht durch weitere Reflexionen verdrängen. Außerdem musste ich einem dringenden Bedürfnis folgen und begann deshalb mit den Fäusten an die Tür zu trommeln. Eine Zeitlang tat sich nichts und alles blieb ruhig. Abwechselnd schrie ich nun und trommelte gegen die Tür. Irgendwann hörte ich auf dem Flur verschwommene Geräusche. Dann öffnete sich die Türe. Zwei Wachtposten standen draußen. „Ich muss dringend auf die Toilette!“ Die Posten grinsten merkwürdig, dann schlugen sie die Tür wieder zu, ohne mich einer Antwort zu würdigen. Einen Moment stand ich fassungslos, dann stürzte ich mich erneut auf die Türe und begann wie besessen dagegen zu schlagen. Kurz darauf wurde sie erneut geöffnet und einer der Posten schob mit seinem Fuß einen kleinen Kübel in die Zelle. Sie blieben in der offenen Türe stehen. Während der Kleinere der beiden meinte, „Du kannst jetzt scheißen“, klatschte der andere einen Totschläger rhythmisch in seine Handfläche. Ich hatte trotz eines dringenden Bedürfnisses nicht die Absicht, mich zusätzlich entwürdigen zu lassen.

„Machen Sie bitte die Tür zu.“

„Du Schwein scheißt jetzt, oder...“, dabei erhob der mit dem Totschläger drohend seine Waffe.

„Das werde ich nicht tun!“. Kaum hatte ich ausgesprochen, als mich die Stahlrute am Kopf traf. Dabei schrie er „zurück zur Wand!“ Ein stechender Schmerz durchzuckte meinen Kopf, ich stolperte rückwärts zur gegenüberliegenden Wand. Währenddessen schob der andere Posten den Kübel mit dem Fuß raus. Die Tür flog schmatzend in den Rahmen. Vor meinen Augen explodierten rote Sterne.

[…]

Ich erinnerte mich an damals, an den Winter 1962, als ich mit Notburga die Berliner Chausseestraße nach offenen Haustüren absuchte. Zum Stehen bleiben und Küssen war es trotz aller Zuneigung und Atemlosigkeit unseres Gefühls entschieden zu kalt. Ein eisig-scharfer Wind wehte uns den Pulverschnee ins Gesicht. Die meisten Türen waren verschlossen. Doch wir gaben nicht auf. Irgendwann, beim herunterdrücken der Klinke, gab eine der Türen nach und öffnete sich. Ganz plötzlich standen wir in der schwarzen, warmen Stille. Unsere Küsse schmeckten eisig-warm und verboten. Wir stiegen nach oben, ins oberste Stockwerk, dort, wo es keine Wohnungstüren mehr gab, nur den Dachboden. Die Holztreppen knarrten entsetzlich. Wir legten uns auf unsere ausgezogenen Mäntel, küssten uns leidenschaftlich und liebten uns. Die Kälte spürten wir nicht mehr. Notburga Kalitzki war wie ich, Elevin an der Schauspielschule Borchert in der Berliner Mühlenstraße. Zuerst spielten wir auf der Probebühne, danach ging es im richtigen Leben weiter. Wir waren ganz schön ineinander verliebt und waren in dieses Gefühl einige atemlose Monate völlig abgetaucht. Unsere Verbundenheit zelebrierten wir in einem kleinen Restaurant in der Chausseestraße. Auf unserem Tisch brannten Kerzen die wir uns vom Kellner erbettelten; ein ungewöhnliches Begehren. Kerzen auf den Tischen waren nicht nur ungewöhnlich sondern schon fast unmoralisch. Hatten wir etwas zu verbergen? War das nicht bereits dekadent? Außerdem konnte man nicht so gut beobachtet werden. Alles sehr suspekt. Der ´Arbeiter- und Bauernstaat´ war nicht romantisch und duldete keine Romantik. Sozialismus stand für helle, lichte Zukunft. Alles sollte hell erstrahlen. Auch in kleinen Restaurants wo sich Verliebte bei Kerzenlicht selbst genug waren. Tatsächlich war es stockdunkel im Sozialismus. Schon als Junge fiel mir das auf, wenn wir mit den Eltern die Oma in Westberlin besuchten. Besonders deutlich wurde das bei der abendlichen Rückkehr, wenn wir über die hell erleuchtete Prinzenallee in den Ostsektor zurückliefen, nach Pankow. Die S-Bahn Brücke an der Wollankstraße war Sektorengrenze. Lichtgrenze. Aus der gleißend hellen Prinzenallee traten wir unter der Brücke in die Wollankstraße. Ostsektor. Stockdunkel. Die Grenzvopos lungerten im Dunkel wie Straßenräuber. Da wurde mir die Spruchweisheit: ´Ein Unterschied wie Tag und Nacht´ augenscheinlich begreifbar.

Nach den anfänglichen Schwierigkeiten mit der Kerze auf dem Tisch, wurde es doch noch romantisch. Und überhaupt, wir küssten uns im Restaurant ungeniert, deklamierten aus Stücken die wir gerade auf der Probebühne aufführten. Die anderen Gäste starrten und glotzten. Unser Verhalten provozierte sie. Unerhört in einem kleinen, muffigen Land, in dem Sekundärtugenden erstrebenswert und systemerhaltend waren, das Fundament auf dem die Angepassten funktionierten. An den Nebentischen machte man abfällige Bemerkungen. „Es liebt die Welt das Strahlende zu schwärzen und das Erhabne in den Staub zu ziehn“, deklamierte ich halblaut, Notburga schmachtete mich ihrerseits an. „Oh Romeo, lass uns dem Staub entfliehen...“ An diesem Abend tauschten wir goldene Ringe aus, die wir unter großen Schwierigkeiten und der Hingabe alter Ringe beschafft hatten. Wir nannten es `Verlobung´.

[…]

Ich weiß nicht mehr wie oft mir solche Blechnäpfe mit den Stiefelspitzen serviert wurden. Mein Zustand wurde des ungeachtet mit der Zeit immer schlechter. Zwar hatte ich die Technik des Schlafens im Laufen verfeinert, indem ich die Schrittfolgen und Drehungen weitgehend mit den Entfernungen synchronisierte. Die ständige Kraftanspannung ging jedoch mehr und mehr über meine Kräfte. Immer öfter wurden meine Knie weich und ich brach zusammen. Ich wich auf Liegestütze und andere gymnastische Übungen aus. Es war ein gnadenloser Wettlauf mit dem Erfrieren. Die Türe hatte keinen Spion, kein Guckloch, um mich oder meinen Zustand beobachten zu können. Meine psychischen Hochs und Tiefs wechselten immer häufiger. Immer wieder redete ich mit mir selbst, schrie mich an zu laufen, durchzuhalten. Nur wenn ich im Laufen schlief, eher einem Trance-ähnlichem Zustand vergleichbar, nahm ich meine Umgebung nicht mehr wahr, manchmal wie durch einen Schleier, unterbrochen von den Wandkontakten. Ich halluzinierte Kastanienallee, Straßenbahn Nordend, Schildow und Gorinsee. Sonne Wärme und Ruhe. Die Tür wurde aufgeschlossen. Pawlowscher Reflex: Blick nach unten, auf den Fußboden. Das Fressen. Doch, kein Blechnapf. Keine warme Brühe. Stattdessen eine Anrede:

„Werden Sie jetzt Aussagen machen?“ Eine Weile blickte ich ihn verständnislos an, bis ich begriff: Ausschlafen, essen, aufwärmen. Das alles könnte ich jetzt haben. Jetzt, sofort. Ich muss nur ja sagen. „Haben Sie mich verstanden? Wollen Sie jetzt Aussagen machen oder weiter hier bleiben?“ Ausschlafen, ausschlafen hämmerte es in meinem Kopf und ich hörte mich antworten: „Ja, ich will aussagen.“ Ausschlafen, dachte ich, dann könnt ihr mich hier wieder einsperren. „Treten Sie ´raus.“ Das Leben ist kein Traum. Aus dem Schutz-Reflex trat ich wieder ins Diesseits. In ihrer Mitte wankte ich durch die warmen Gänge. Meine Zellentür stand offen. Ich fiel auf die Pritsche und versank augenblicklich in einen tiefen Schlaf.

Ich ging hinaus auf die Straße, vorbei an spielenden Kindern und wunderte mich, über die rosa Kastanien, die überall auf dem Weg lagen. Ich musste Zickzack laufen um ihnen auszuweichen, so viele waren es. Ein schwerer, schwüler Geruch lag über der Stadt, wie vor einem besonders heftigen Gewitter. Die Menschen hasteten an mir vorbei. Dabei bemerkte ich, dass meine eigenen Schritte wie in Zeitlupe ausholten. Im Grunde kam ich überhaupt nicht vorwärts. Eine Straßenbahn rollte langsam in die Haltestellenbucht. Noch ehe ich sie erreichen konnte, fuhr sie wieder an. Drinnen wollte jemand die Türe für mich öffnen. Immer wieder schlug er dagegen. Die Schläge hallten dumpf auf dem Metall. Immer lauter. In Panik rannte ich der abfahrenden Bahn nach. Ein neuer Schlag. Ich wachte auf. Jemand schlug von außen an die Zellentür.

„Rechts, aus dem Bett!“ Eine Stimme, ein Kommando. Mit einem Ruck richtete ich mich auf. In der geöffneten Futterluke ein Gesicht. Jetzt erst realisierte ich meine Situation. Ich war wieder im Gefängnis. „Sie müssen aufstehen, sofort!“

Eine Woche später wurde ich zum ersten Verhör geführt. Es war der gleiche Oberleutnant. Er zeigte sich aufgeräumt, bot mir Kaffe an und bemerkte nebenbei, dass ich gar nicht gut aussehen würde. Verbrecher dachte ich bei mir, ist wohl auch kein Wunder. Noch immer fühlte ich mich schwach, was sicher mit der furchtbaren Erkältung zusammenhing, die ich mir im Keller geholt hatte. Durch das geöffnete Fenster strömte warme Sommerluft, vermischt mit den Gerüchen der Freiheit die ich gierig einsog. Die Freiheit roch nach Staub und Laub, nach Stadt und nach der Zigarette des Vernehmers, die er sich angesteckt hatte. Hatte mich der Vernehmer mit dem eisigen Verlies nicht erpressen, sondern wegen Aussageverweigerung bestrafen wollen? Oder beides? Das Resultat blieb gleich. Folter ist wie physischer Tod, nur schlimmer.

-----------

[…]

Sie rannte los. Anfangs blickte sie sich noch um. Niemand folgte ihr. Ihre Bewacher hatten nichts bemerkt. Atemlos erreichte sie die Ecke der zweiten Straße. Ein letzter Blick zurück. Niemand. Sie rannte weiter. Schon von weitem sah sie die deutsche Fahne. Die Botschaft. Rannte durch einen Vorgarten bis zur Tür. Völlig außer Atem drückte sie den Klingelknopf. Die Tür sprang auf und sie stürzte hinein. Geschafft! In Sicherheit!

Die Torwache sprach sie an: „Guten Tag, Sie wünschen bitte“?

Sich immer wieder vor Anstrengung verhaspelnd, vom laufen schwer atmend, stieß sie hervor: „Ich bin Deutsche, Welsch, mein Name ist Welsch. Der bulgarische Staatssicherheitsdienst will mich verhaften. Bitte, ich bitte um Asyl“

„Warten Sie bitte einen Moment, ich hole jemand.“ Der Mann griff zum Telefon.

Erschöpft vor Angst und vom Laufen sank sie auf einen Stuhl. Sie hatte es wirklich geschafft, war ihren Bewachern entkommen. Sie war gerettet.

Jemand kam eine Treppe herunter, direkt auf sie zu.

„Guten Tag, mein Name ist Schmidtberger, Legationsrat, ich bin Mitarbeiter der Botschaft, was kann ich für Sie tun?“

Meine Frau erzählte die Geschichte ihrer Kurierreise, erzählte, dass sie zwei DDR-Bürgern ausreisefertige, bundesdeutsche Pässe nach Sofia gebracht hatte und dass sie bei dem Versuch ihrer eigenen Ausreise auf dem Flughafen verhaftet worden war.

„Und jetzt bitte ich darum, dass man mir Asyl gibt, denn draußen wartet die bulgarische Stasi um mich zu verhaften. Ich habe meine Tochter bei mir. Das dürfen Sie auf keinen Fall zulassen.“

„Haben Sie für eine Organisation gearbeitet?“, wollte Schmidtberger wissen.

„Ja, für die meines Mannes. Er leitet solche Aktionen, hat mehrfach und erfolgreich ganze Familien aus der DDR geholt. Ich weiß nicht warum es diesmal nicht funktioniert hat, warum man mich am Flughafen verhaftet hat.“

„Warten Sie hier bitte einen Moment, ich komme gleich zurück.“

Nach einer Viertelstunde erschien Schmidtberger und setzte sich ihr gegenüber.

„Es tut mir leid Frau Welsch Ihnen das sagen zu müssen, aber wir, die Deutsche Botschaft, können Ihnen kein Asyl geben. Asyl für Bundesbürger gibt es bei uns nicht. Wir können es auch insbesondere deshalb nicht geben, weil wir nicht die guten deutsch-bulgarischen Beziehungen belasten oder gar stören dürfen. Das müssen Sie verstehen. Wir können Ihnen einen Kaffe anbieten, einen kleinen Imbiss, doch dann müssen Sie die Botschaft leider wieder verlassen.“

„Aber...“ brachte sie hervor, „...aber das ist... das ist doch nicht möglich. Ich bin doch Deutsche. Ich habe zwar keinen Pass mehr, den haben mir die Bulgaren abgenommen, aber Sie können das in der Bundesrepublik überprüfen...“

„Frau Welsch, es geht nicht darum, dass wir ihre Staatsbürgerschaft bezweifeln. Sie können aus grundsätzlichen Erwägungen nicht hier bleiben. Es tut mir wirklich leid.“

„Aber draußen steht vielleicht schon die Stasi...“

Schmidt hob langsam, wie bedauernd, seine Schultern, um sie gleich wieder fallen zu lassen.

„Sie müssen die Suppe jetzt auslöffeln, die Sie sich eingebrockt haben.“

Schlagartig wurde ihr bewusst, dass der Mann wirklich meinte was er sagte. Das war kein Scherz. Die schickten sie eiskalt zurück auf die Straße. Wenn es sein musste, sogar direkt in ein bulgarisches Gefängnis. Wegen angeblich höherer Interessen. Sie überlegte krampfhaft.

„Können Sie mir wenigstens sagen, wo die amerikanische Botschaft ist?“

Schmidt lächelte. „Frau Welsch, auch da werden Sie kein Glück haben.“

„Bitte, wo ist die amerikanische Botschaft?“

„Wenn Sie hier herausgehen, gehen sie rechts die Straße weiter runter bis Sie an ein großes Gebäude stoßen, auf dessen Dach steht groß der Name „XEMYS“. In der gegenüberliegenden Straße befindet sich die amerikanische Botschaft.“

„Danke.“ Sie stand auf.

„Möchten Sie nicht wenigstens noch einen Kaffee?“ Danke. Ich darf keine Zeit mehr verlieren.“

„Auf Wiedersehen Frau Welsch.“ Grußlos verließ sie den Eingangsbereich der Botschaft. Hoffentlich standen draußen nicht schon die Bulgaren durchzuckte es sie.

Sie blickte sie vorsichtig um, links, rechts, gegenüber. Nichts. Wieder nahm sie das kleine Mädchen auf den Arm und rannte los. Es war noch nicht viel Zeit vergangen, zwischen ihrer Flucht aus dem Hotel und der erneuten Flucht aus der Deutschen Botschaft. Ohne anzuhalten rannte sie die Straße herunter, bis sie von weitem auf dem Dach eines Hauses die Neonbuchstaben „XEMYS“ sah. Sie erinnerte sich. Die hatte sie auf der nächtlichen Fahrt vom Flughafen zur Stasizentrale gesehen. Sie überquerte die Straße und rannte in eine Nebenstraße. Sie rannte so schnell es ihr möglich war. Erst als sie Seitenstiche in der Nierengegend spürte, hielt sie einen Moment inne und blickte um sich. Wenige Meter vor ihr sah sie die Sterne und Streifen der amerikanischen Flagge. Niemand war ihr gefolgt. Einen Moment blieb sie stehen um Atem zu schöpfen. Dann drückte sie entschlossen auf die Klingel. Ein Summer öffnete die Türe und sie trat in das Gebäude. Vorne rechts eine Art Rezeption oder Pult, hinter der ein Uniformierter saß. Sie trat näher.

„Ich bin deutsche Staatsbürgerin und bitte um Asyl in der amerikanischen Botschaft.

I was a german citizen and I needed asylum at the american Embassy.“

„Oh yes Máam, wait a minute please“, antwortete der Marinesoldat überrascht. Sie fing an zu weinen. Sie war am Ende ihrer Kräfte. Der Soldat telefonierte.

Nach wenigen Minuten erschien eine Frau und setzte sich neben ihr.

„I am Mrs. O´Neill, United States Embassy. Can I help you? Where are you, and what is your problem?“

Sie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Zum zweiten Mal an diesem Morgen erzählte sie ihre Geschichte, die ihr schon deshalb nicht leichter fiel, weil sie nach englischen Vokabeln suchen mußte. Die Amerikanerin unterbrach sie nicht und hörte interessiert zu.

„And now the german Embassy won´t give me asylum at my Embassy. Mr. Schmidtberger, a german Diplomat says, it is not possible for the good relationsship between Germany and Bulgaria. But this is my judgment from the bulgarian prison.“

„Incredible“, war zunächst alles, was Mrs. O´Neill herausbrachte. Auch sie wollte den Wunsch sofort an höherer Stelle weiterleiten.

„Maybe in two or three hours we‘ll have an answer for you desire. You can wait here. It´s secure. If you want something to eat or drink, so we can bring anything.“

Für den Moment war sie sicher. Sie hoffte, sie betete, dass man ihr Asyl geben würde. Gegen Mittag brachte ihr ein Marinesoldat ein Tablett, auf dem sich Speisen für sie und das Kind befanden.

Gegen 14:00 Uhr Ortszeit kam Mrs. O´Neill zurück.

„Mrs. Welsh, I have good information for you. The secretary of State will give a green light for you and your child, to stay here at the American Embassy. Congratulations!“ Sie lächelte.

Den Tag nach meinem Besuch in der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes verbrachte ich überwiegend in der Pension um zu telefonieren. Gegen Mittag besuchte ich ein Restaurant und lief anschließend zu Fuß zurück. Um zehn nach vier klingelte das Telefon. Am Apparat Graf Schirnding.

„Herr Welsch, kommen Sie bitte sofort in die Rechtsabteilung. Es ist etwas passiert.“

„Was ist passiert?“

„Kommen Sie, wir reden hier.“ Er legte auf und ich machte mich auf den Weg.

Im Gebäude angekommen hastete ich die Treppen nach oben und kam schweratmend in das Dienstzimmer des Leiters, der mich mit ernstem Gesicht begrüßte.

„Herr Welsch, ihre Frau ist aus dem Hotel geflüchtet, in das die bulgarischen Behörden sie untergebracht hatten...“ Ich saß kerzengerade.

„Ja, und wohin?“

„In unsere Botschaft.“

„Na das ist doch phantastisch. Dort ist sie sicher. Das ändert die Situation und...“

„Herr Welsch“, unterbrach er mich, „dort i s t ihre Frau nicht mehr.“

„Waas? Ja wo, um alles in der Welt, ist sie denn jetzt? Und warum ist sie da nicht mehr?“

„Nachdem es ihrer Frau heute Morgen gelang aus dem Hotel zu flüchten, hat sie die deutsche Botschaft aufgesucht. Da konnte man ihr, Sie müssen das verstehen Herr Welsch, nicht helfen.“

„Was heißt das: konnte nicht helfen? Hat man sie wieder weggeschickt?“

„Ja, unsere Diplomaten haben strikte Weisung, in solchen Fällen jede Konfrontation mit den bulgarischen Behörden zu vermeiden. Es gibt da schließlich, auch das müssen Sie verstehen, höherrangige Interessen die es nicht gestatten, das Fortbestehen unserer diffizilen Beziehungen mit dem Regime in Sofia aufs Spiel zu setzen.“

Ich dachte ich höre nicht richtig. Was redet der da von „höherrangigen Interessen“ und „diffizilen Beziehungen“, so, als ob ein Mensch, eine Frau mit Kind in Not, eine Deutsche, nur von „nachrangigem Interesse“ ist.

„Wo befindet sich meine Frau jetzt?“

„Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Ihre Frau befindet sich zur Stunde in der Botschaft der Vereinigten Staaten und dort hat man ihr heute Nachmittag politisches Asyl gewährt.“

„Das ist aber mal eine gute Nachricht. Wie ist sie dahin gekommen?“

„Jemand aus der Botschaft hat ihr den Weg erklärt. Herr Welsch, das ist keine gute Nachricht. Können Sie sich vielleicht vorstellen, wie man außen jetzt über uns denken wird?“

„Das kann ich gut. Wahrscheinlich genauso wie ich selbst. Sie verweigern meiner Frau Asyl...“

„Herr Welsch, das können wir nicht, wir können ihr kein Asyl geben.“

„Sie verweigern ihr also Asyl, das eigene Land verweigert seiner eigenen, hilflosen, wehrlosen, von Verfolgung und Gefängnis bedrohten Staatsbürgerin mit einem kleinen Kind Hilfe, schickt sie statt dessen wieder auf die Straße, auf der ihre Häscher hätten warten können, kalkuliert also ihre Verhaftung ein, nur wegen irgendwelcher, von Ihnen nicht näher definierten ´höherrangigen Interessen´ oder ´diffizilen Beziehungen´, und jetzt, wo sie sich selbst geholfen hat, jammern Sie über das Porzellan, das Sie, das heißt Ihre Diplomaten in Sofia, selbst zerschlagen haben. So etwas würde ich als Chuzpe bezeichnen.“

„Nein, das sehen Sie falsch. Wir können nicht wegen Ihrer Frau unsere guten deutsch-bulgarischen Beziehungen aufs Spiel setzen, so leid mir das für sie auch tut.“

„Jetzt haben Sie die Katze aus dem Sack gelassen. Sie haben meine Frau eiskalt auf dem Altar der so genannten `Neuen Ostpolitik´ geopfert, die ich für falsch halte, weil sie aus Unkenntnis gegenüber kommunistischen Regimes handelt. Auf einen Wandel kommunistischer Machpolitiker durch Annäherung zu hoffen, kann nur einer völligen Fehleinschätzung des ideologischen Überbaus der Stalinisten in Moskau beruhen, aus deren Gewehrläufen noch immer jedes Politbüro in jedem Ostblockstaat seine Legitimation bezieht. Was Sie da machen ist Appeasement, ist Anbiederung. Was wäre denn die Konsequenz des Handelns Ihrer Diplomaten? Etwa, dass meine Frau in ein bulgarisches Gefängnis geht für etwas, das unsere Verfassung als Grundrecht postuliert? Entschuldigen Sie, das ist nicht persönlich gemeint, aber eine derartige Politik, die offen die Verbrechen von Unterdrückern goutiert, macht sich zu deren Handlangern. Was Sie versuchen mir zu erklären, ist die Erklärung nicht wert. Diesen Grundsatz finden Sie bei Voltaire.“

Graf Schirnding schwieg. Das Telefon klingelte. Er nahm ab. Nach einem Moment ließ er den Hörer sinken: „Ihre Frau, Herr Welsch, aus der amerikanischen Botschaft in Sofia.“ Ich sprang auf und nahm den Hörer: „Welsch.“

„Ich bin es, ich rufe aus der amerikanischen Botschaft an. Man hat mir heute Asyl gewährt, was soll ich machen? Ich gehe davon aus, dass du über alles was dazu geführt hat bereits informiert bist.“

„Ja, bin ich. Sag´ mir zuerst wie es dir geht?“

„Jetzt geht es mir wieder gut. Die Amerikaner sind sehr nett zu mir. Die schimpfen auf die Deutsche Botschaft, vor allem auf den Botschafter. Mit dem haben sie gesprochen, der hat mich ´rausgeworfen.“

„Wie heißt er?“

„Fritz Menne.“

„Ich werde dafür sorgen, dass dieser Fritz Menne eine ´gute Presse´ in der Bundesrepublik bekommt. Das ist ja wohl das Letzte.“

„Hör´ gut zu. Die Amerikaner wollen mich in einigen Wochen hier raus bringen, in die USA. Und von dort darf ich das erste Jahr nicht ausreisen. Das heißt, wir sehen uns lange nicht mehr. Kannst du nicht doch noch etwas im Auswärtigen Amt erreichen?

„Was meinst du damit?“

„Dass die ihre Botschaft anweisen mir Asyl zu geben.“

„Okay, ich werde alles ´dransetzen, doch hier sind die neuen Ostpolitiker am Wirken. Es wird nicht einfach sein. Trotzdem, mach´ dir keine Sorgen mehr, jetzt, wo du in Sicherheit bist. Ich werde alles tun, um dich so schnell wie möglich da herauszuholen, hast du verstanden?“

„Ja, ich danke dir.“

„Danke lieber den Amerikanern. Gib Nathalie einen Kuss von mir. Viel Glück!“

Das Gespräch war beendet. Die Dinge waren in Bewegung geraten.

Aus „Strahlungen in dunkler Zeit“, Glaubenserfahrungen in Haft und Diktatur 1945 - 1989. short story „Angst“. Schwarzbuch-Archiv 6, 1. Aufl. September 2002, ISBN 3-934406-05-X

[…]

August 1965. Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit, der Stasi, in Berlin-Pankow, Kissingenstrasse. Hierher hat man mich gebracht. Zum zweiten Mal. Gefesselt. In einem als „Fisch“ -Transporter getarnten, grauen Gefängniswagen der Stasi, transportiert man mich wie eine Ölsardine aus Rummelsburg ab...Anfangs habe ich gedacht, der Freikauf würde beginnen, meine Freilassung. Da fliegt die Tür der Zelle auf: „Alle Sachen packen! Sie gehen auf Transport!“ Transport? Wohin? Nach Westberlin? Frei? Frei!

Euphorisierende Gedanken schießen mir sekundenschnell durch den Kopf. Erregende Glücksgefühle...Leise surrende Doppelstock-Busse am Kudamm. Eis beim „Kranzler“, die Buchhandlung „Kiepert“, Bücher, Bücher, Bücher, soviel ich will, w a s ich will!

Wir laufen zum Gefängnistor.

Die Tür zur Schleuse fährt elektrisch zur Seite. Und da steht er, „Fisch auf jeden Tisch“, seitlich aufgemalt, in blauen Buchstaben auf grauer Karosse: der Stasi-Transporter Barkas B 1000. Daneben das Zubehör in grauer Felduniform: drei Stasi-Typen. Einer kommt auf mich zu, fragt meinen Namen ab. Mechanisch gebe ich Antwort, sehe, wie er unförmige Handschellen aufklappt. Ein anderer greift nach meinen Armen, ordnet und führt sie zu, zu aufgeklappten Bügeln, die sich wie Fangeisen um meine Handgelenke schließen. Kiepert, Eis und Kudamm verschwinden.

„Bei Fluchtversuch wird von der Waffe Gebrauch gemacht“, erklärt ein Feldgrauer. Tötungsbereitschaft.

Fluchtversuch. Will jemand flüchten, den man in die Freiheit bringt? Das macht keinen Sinn. Flüchten will, wer seiner Freiheit beraubt ist. Kein Freikauf, keine Freilassung. Eben noch hochfliegend, kehren meine Gedanken und Gefühle gelähmt und beschnitten zurück.

„Einsteigen!“

Unwirklich dringt die Aufforderung in mein Bewusstsein. Drinnen ein Gang, mehrere kleine Türen. Geduckt betrete ich die zweite Zelle. Eine Konserve, darin ein Brett, zum sitzen, von der Wölbung des Daches zum anhaltenden Ducken programmiert. Die Tür fällt zu. Riegel, Schloß, Handschellen, Luft, Dunkel, beklemmende Enge.

„Remmmm demm demm“ macht sich der Zweitaktmotor bemerkbar, ruckt, schüttelt, nimmt Fahrt auf. Kurve. Ich werde in die Ecke gepresst. Ruck, noch ein Ruck. Die Gänge krachen in das Getriebe, wir nehmen Fahrt auf. Ich bin gelähmt. Was ist passiert? Warum bin ich hier? Wohin bringt man mich? Warum das, und nicht Freiheit?

„Lieber Gott, lass mich nicht allein“, denke ich und höre, wie sich der Gedanke in Worten aus meinem Mund presst. „Lass mich nicht allein...“ Der Motor dröhnt zufrieden. Vorwärts, vorwärts, immer nur vorwärts. Vorwärts in die Ungewissheit.

Angst ergreift mich, Angst vor dem was kommen würde, vor meiner Schwachheit, vor dem nicht mehr Erträglichen. Nach unendlich erscheinender Fahrt kurvt, ruckt und stoppt der Wagen. Metalltore rollen, schlagen, dröhnen. Pause. Die Tür wird aufgerissen, „Kommse“, und ich stolpere über einen Hof. Schrecksekunde! Pankow! Stasigefängnis Pankow! Die „Grüne Hölle“. Ich bin zurück.

Ein Raum, vergittert. Geruch von Bohnerwachs, Schweiß, Ausgeliefertsein. Uniformierte starren mich an. Das Empfangskomitee. Regungslos, interessiert. So, wie man sich für einen Kartoffelkäfer interessiert. Er wird in Körben gesammelt, betrachtet, vernichtet.

„Ausziehen, alles“, heißt die Begrüßungsformel. Ich spalte mich ab. Von meiner Würde, Persönlichkeit, Verletzlichkeit. Ich spalte die Angst ab, die Mutlosigkeit, das Erschrecken, die Hoffnung. Mit jedem Stück meiner abgelegten Kleidung streife ich mir die Gewänder der Kraft, des Glaubens und des ungebrochenen Willens über. Schließlich ist mein Körper nackt. Schließlich ist mein Körper bedeckt, von den stützenden Stoffen meines anderen Ichs. Ich drehe mich um und schaue nacheinander in die Augen der Uniformierten. Einer grinst, ein anderer sieht den Kartoffelkäfer, alle starren. Ihre Blicke taxieren meinen nackten Körper, gehen nach oben, weichen meinen Augen aus.

„Anziehen!“

Ein Uniformierter wirft mir einen Packen Gefängniskleidung vor die Füße, ein anderer zwei löchrige Decken. Das Aufnahmeprotokoll.

„Unterschreiben Sie!“

Ich trete vor den Tisch, auf dem mehrere Formulare liegen. Ich lese, welche Sachen ich abgegeben habe, welche ich bekommen habe.

„Nichts von dem was hier geschieht, geschieht mit meinem Einverständnis. Deswegen unterschreibe ich nichts.“

Ich drehe mich um. Zwei Uniformierte stoßen mich vorwärts. Der am Tisch scharf:

„Das werden wir Ihnen hier gründlich austreiben!“

Ich bücke mich nach meinem Bündel.

„Was?“

„Ihren Widerstand gegen unser Organ.“

„Sie können mich herbringen, ausziehen, einsperren. Meinen Widerstand werden Sie nicht zu fassen bekommen. Er ist hier, hier drin. Und da bleibt er auch.“

Dabei schlage ich kurz mit der flachen Hand an meinen Kopf. Die Hosen schlottern beim gehen. Meine Schritte sind unbeholfen in den zu großen Militärschuhen. Aber gerade eben habe ich die feste, maßgeschneiderte, stützende Jacke meines eigenen Willens gespürt. Ich laufe aufrecht aus dem Raum.

Gänge. Gitter. Rotlicht an den Ecken.

„Stehen bleiben! Gesicht zur Wand!“

Wir sind angekommen. Ein Schlüssel knallt in das Schloss, Riegel klatschen.

„Rein! Rechts ist Ihr Bett. Sie sind jetzt ´Rechts´!“

Ein seitlicher Schritt. Ich betrete die Zelle. Krachend fällt die Tür in den Rahmen aus Stahl. Mein Stützkorsett lockert sich. Zwei Pritschen. Ich beziehe meinen neuen Namen von der Lage einer Zellen-Pritsche mit blau-weiß gewürfeltem Stoff. Am Ende die Decken. Sie stinken. Es wird nicht lange dauern, dann stinke auch ich. Etwas Analyse des subjektiven Sozialismus könnte dem objektiven nicht schaden. Wer wen? Mit diesem bescheidenen Lehrsatz wollte Herr L. die Welt erklären, und hat doch nur seine eigene Beschränktheit deutlich gemacht. Wer wen? Ich grüble die Zellenwände an.

Aus: „Klage. Gedichte gegen die Diktatur.“ Mit 14 Textillustrationen und einem farbigen Einbandbild von Ute Weizsaecker. Mit ihr fand sich eine kongeniale Illustratorin, die mit einprägsamen Zeichnungen und Collagen die Wirkung der Worte unterstreicht und fortführt.

Schwarzbuch-Archiv 4, 1. Auflage 9. November 2000, ISBN 3-934406-03-3

Mitteilung an ein abgeschafftes Regime

Eure schlaffen, bleichen Gesichter,

wiederholte Phrasen und hastige Schreie,

das Getöse flackernder Lügen

habe ich in steinerner Erinnerung.

Längst ist meine frühe Schlaflosigkeit

lange verweigerter Erwartung gewichen.

Aber Fragen wollte ich zurückrufen

an die Untoten geistiger Müllberge:

Wenn ihr einen Mörder zum Minister macht

war das Morden dann abgeschafft,

oder zur neuen Gesetzlichkeit erhoben?

Und wie konnten die verdorbenen Greise

enthauptete Messdiener zur Andacht

für die Metaphern der Inquisition gewinnen,

jeden gleichgültigen Tag, ohne Bekehrung?

Der letzte Schlag, letzte Rechtfertigung

eurer primitiven Liturgien in der Theologie

allgemeinen Hasses auf Himmel und Erde,

warum erstarrt wie geronnenes Blut?

Ihr habt nichts gelernt, nichts gelernt,

eure blutigen Schneespuren

zerschmolzen wie Regenwolken über der Ostsee.

Nicht die Sünde war euer Problem,

nicht die Sprachlosigkeit der Fehler.

Die Wasserbrunnen im Durstland

waren in Wirklichkeit Abtritte.

Die runden Tische

In Anbetracht des unnachgiebigen Aufpralls

einer spätpubertärwissenschaftlichen Lehre

die ohne Proseminar und Tierversuch

zum Menschenendhöhepunktdasein verklärt,

installierte man für den Landeplatz runde Tische

als endloshölzernen Konsens.

In der Arena des Feindes roch es nach Angst.

Die vormalige PlasteElasteBeute gab sich willig,

schließlich durften die Hasen die Waffen

der humanjagenden Tschekajäger bewundern,

wahrhaftig in die irrlichterndhohlblickenden Augen

irritiertbeleidigter Wildtöter blicken.

Die Macht schwitzt düster, atemraubend

den Gestank getrockneten Blutes unter den Stühlen.

Die Schmähung genossenschaftlich verschoben,

nahm die wahlzettelfälschende Macht bräsig Platz.

Die Entblößung der Füße begann ratlosfreudig,

während schon andre die Hoffnungshymne des einen,

trotz staunenderschöpfter Einigkeit

denn-über-was-hätten-wir-auch-reden-sollen

als über des einen Sozialismus, anstimmten,

des einen neuneurealreformiertenSozialismus.

Es sprachen und sangen die sprachlosen Leichen

die zuzeiten des Terrors auf Bänken der Kirche

saßen, und Mütter und Kinder und Flucht hasshöhnten,

die traumlos schliefen auf den sumpfigen Märkten

der Lüge, sich grün und rot und manchmal blau

rinderwahnsinnig wünschten, die Nacht wär nur

ein wenig anders dunkel.

Am Rande magerer Weiden waren sie geduldet

als Sommerschlupf zitternd tanzender Insektenplage.

Die Warner, Wehrer, Wohin-Fragenden

hat man längst im Gebiet balsamierter Revanchisten

vergraben. Geehrte Neugemiedene beschrieben,

unverblendet den Rauhreif des Vakuums,

erinnerten an den Harzgeruch beginnender Prozession

und an die Kälte des Sommerwinters.

Die eitel Zuspätgekommenen, sich mit dem Mantel

des Wunderbaren Umhüllenden, mit neuen Schlüsseln

des Unverhofften, des Erhabenen geschmückt,

fingen die süßen Tropfen der Macht aus Feigheit auf.

Totenwache und Klagesang über Insignien des Vergessens.

Derweil schwammen

die Sancho Pansas vom goldenen Schaum auf,

erklärten den verdorbenen Sozialisten verdorbenen Sozialismus.

Runde Tische haben keinen Anfang.

Ihr Ende liegt in der hölzernen Substanz von Köpfen.

Gedanke um Mitternacht am 9. November 1989

Jetzt fliegt sie auf, die schmerzende Schimäre

zerplatzt, entschwindet in der Sphäre,

die Straßen, Menschen, wirbelnde Gedanken,

wie Mayonnaise die Berliner Schranken.

Türen, Ohren, alles ist jetzt offen

Beton zerschmilzt und ich kann hoffen.

Wie Zweifel, von bemooster Lust gemeuchelt,

hat Vielfußleiche ausgeheuchelt.

Zähne, Krallen schon herausgerissen

Schenkel offen, um nicht zittern müssen.

Vorbei, perdu, der Plastikblumentango,

die faule Luft, gespreizter, roter Fango.

Die Täuschung trägt ihr totes Lachen;

Ich werde keinen Einspruch machen.

Kleines Lied an die deutsche Linke

Bis zum November neunundachtzig

hattet ihr einen Traum.

Ihr träumtet, der Sozialismus macht sich

her, über den Ausbeuterschaum.

Was waren da ein paar Tausend mehr

oder weniger Menschengesichter,

die abhauten über das baltische Meer,

für euch, für die Erichs nur Gelichter.

Die literarischen Geschichtsverdreher,

die Heymlich buhlten mit der Macht,

waren die wahren Ganz-Hell-Seher,

die Freiheit bananenkrumm gelacht.

Und wussten, und kannten wie sie schmeckt,

wenn man an ihr nur ein wenig leckt,

in Westberlin, an den verfaulenden Tischen

von denen die Ausbeuter das Blut abwischen.

Es folgten heimliche Samenergüsse,

und Bonzen vögeln und Bruderküsse.

Als in Prag die Panzer grollten

habt ihr geschwiegen, die Faust gereckt.

Als Flüchtlinge in den Westen rollten,

der Bierfrau im hinteren Teil gesteckt,

den Popel im Auge der Zulus gesehn,

das Töten beim Nachbarn als Abfallprodukt

den Mord an der Mauer verstehn.

Ihr habt um das rote Feuer gekluckt,

jetzt hat es euch den Arsch verbrannt

im wiedervereinigten Deutscheland.

So schweig

So schweig

ich schweige nicht,

solang das Unrecht spricht,

vom Blut die Erde nass

seht, sie erschossen sie.

Nun schweig

ich schweige nicht,

solang das Unrecht spricht,

verkünden Kind und Gras,

die Vögel die da ziehn,

ich schweige nie.

Ach schweig

ich schweige nicht,

solang das Unrecht spricht,

ist jeder Morgen Nacht,

gerichtet wird ihr Hass,

von uns, vom Reise grün.

------------------------------

Rezensionen

Die Täter des SED Staates, Roman Grafe, „Deutsche Gerechtigkeit. Prozesse gegen DDR-Grenzschützen und ihre Befehlsgeber“ Siedler Verlag, München 2004

Willige Medien, Erich Schmidt-Eenboom,„Geheimdienst, Politik und Medien, Meinungsmache Undercover“, von, Kai Homilius Verlag 2004, Edition Zeitgeschichte-Band 16

Widerstand durch Fluchthilfe, „Ein Loch in der Mauer. Die Geschichte der Fluchthilfe im geteilten Deutschland 1961-1989“ von Marion Detjen, Siedler Verlag, München 2005

Die schöne Welt der MfS-Veteranen, Peter Pfütze, Besuchszeit. Westdiplomaten in besonderer Mission: Edition Ost, Berlin 2007

Dämonischer Wahnsinn, „Ein Jahrhundert der Gewalt in Sowjetrussland“, von Alexander N. Jakowlew, Berliner Taschenbuch Verlag 2006, Originalausgabe erschienen 2002 unter dem Titel: A Century of Violence in Soviet Russiaby Yale University Press

Die Verlierer melden sich zu Wort, Christian Jung: Geschichte der Verlierer. Historische Selbstreflexion von hochrangigen Mitgliedern der SED nach 1989. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2007

Über den Umgang des Rechtsstaats mit den Tätern, Hubertus Knabe: „Die Täter sind unter uns. Über das Schönreden der SED-Diktatur“ Propyläen, im Verlag Ullstein Buchverlage, Berlin 2007

Die Verkehrung der Geschichte, Erhard Neubert: „Unsere Revolution. Die Geschichte der Jahre 1989/90“, Piper Verlag 2008

Ich will Zeugnis ablegen, Eva-Maria Neumann: "Sie nahmen mir nicht nur die Freiheit" Pendo Verlag, München Zürich 2011

Das Unrecht bleibt, Uwe Müller, Grit Hartmann: „Vorwärts und vergessen! Kader, Spitzel und Komplizen: Das gefährliche Erbe der SED-Diktatur“, Rowohlt Verlag 2009 Alle erschienen bei Stacheldraht (BSV)