Impulsvortrag mit Power Point

18. März 2024

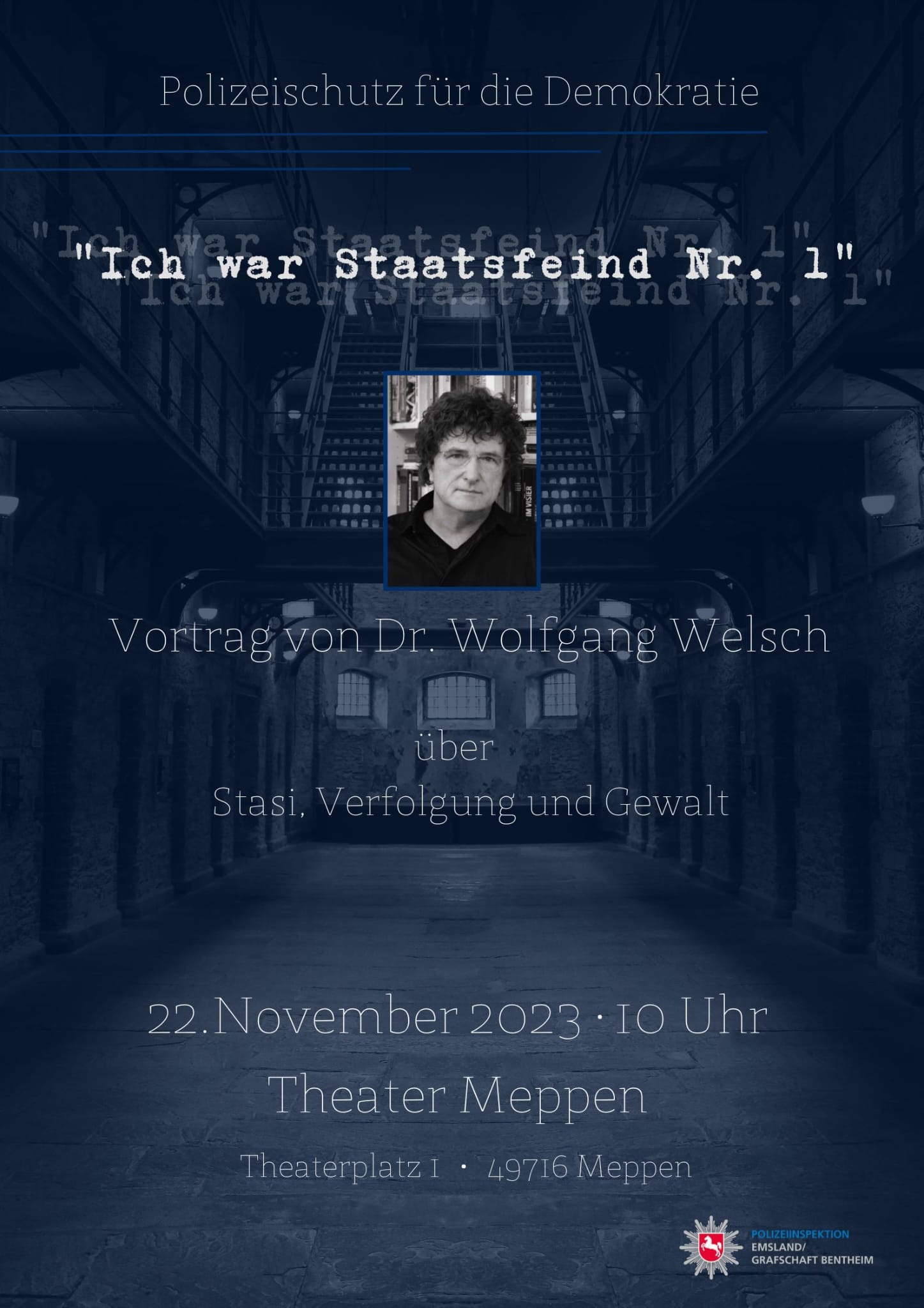

ZZ-Vorträge an der KSR und der PH in Luzern/Schweiz

In einem Projekt der Kantonsschule Reussbühl Luzern in Zusammenarbeit mit der PH Luzern konnten Schüler/-innen sowie Studierende dem DDR-Widerstandskämpfer Dr. Wolfgang Welsch begegnen. Im Gespräch mit den Studierenden der Sekundarstufe 2 Geschichte sowie des Masterstudiengangs Geschichtsdidaktik und öffentliche Geschichtsvermittlung stand der Umgang mit Zeitzeugen im Unterricht im Zentrum.

Boizenburg 1964: Wie viele andere will auch der 20-jährige Wolfgang Welsch die Deutsche Demokratische Republik Richtung Westen verlassen. Sein Fluchtversuch misslingt. Anstatt der erträumten Schauspieler-Karriere beginnt für ihn ein mehrjähriges Martyrium in den Haftanstalten der DDR. Angeklagt wegen Flucht, Hochverrats, staatsgefährdender Hetze und Propaganda. 1971 in die BRD freigekauft, engagiert sich Welsch als Fluchthelfer und verhilft in den nächsten 10 Jahren über 220 Menschen zur Flucht aus der Diktatur.

Doch deren Repressionsapparat tangiert ihn auch ausserhalb der Landesgrenzen: Wolfgang Welsch überlebt drei Mordanschläge, die er erst nach dem Zusammenbruch des Regimes aufgrund von Archivakten und in Strafprozessen gegen die Verantwortlichen rekonstruieren kann. Seit den 1990er Jahren publiziert er Sachbücher und Romane, darunter auch das verfilmte Hauptwerk «Ich war Staatsfeind Nr. 1».

Am 18. März 2024 berichtete Wolfgang Welsch als Zeitzeuge von seiner Verhaftung, der Folter und seinem Widerstandskampf gegen den Unrechtsstaat. Am Morgen verfolgten rund 150 Schüler/-innen gebannt die Ausführungen des «Staatsfeinds» der DDR. Im Wirtschafts- und Geschichtsunterricht hatten sie sich auf den Vortrag vorbereitet, Fragen formuliert und in der Nachbereitung über ihre Eindrücke diskutiert.

Wie man eine solche Begegnung mit Schüler/-innen angehen kann, war am Nachmittag das Thema mit den Studierenden an der PH Luzern: Wie kann man einem Zeitzeugen mit einer derart bewegten Biografie, gezeichnet vom Kampf gegen den repressiven Machtapparat, auch kritische Fragen stellen? Rasch wird klar, dass mit dem Zeitzeugen Wolfgang Welsch zwar ein Eindruck von der DDR entsteht, seine Perspektive aber noch nicht «die Geschichte» erklärt. Exemplarisch steht sein unermüdliches Engagement dagegen für den Kampf um Werte wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, also für die politische Bildung. Welch bittere Koinzidenz, dass just während unserer Planung der Veranstaltungen die Nachricht vom Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny eintraf.

Wolfgang Welsch ist seit 20 Jahren immer wieder zu Besuch an Luzerner Gymnasien gewesen. Der Initialkontakt geht zurück auf das Engagement von Dr. Walo Tödtli, ehemaliger Wirtschaftslehrer an der Kantonsschule Reussbühl und ehemaliger Mitarbeiter am Zentrum für Menschenrechtsbildung der PH Luzern. Das Zentrum ist heute integriert ins Institut für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen (IGE). Die Doppelveranstaltung an der Kantonsschule Reussbühl und der PH Luzern kehrte somit zurück zum Ursprung des Begegnungsanlasses mit dem Zeitzeugen.

Michel Charrière

Dozent & Wissenschaftlicher Mitarbeiter

PH Luzern

»Täuschungen«, Roman

eBook, Ausgabe KINDLE

Mit seinem Romandebüt verlässt der Autor einmal die politische Bühne und wendet sich der Belletristik zu. Er erzählt von der Beziehung des Schriftstellers Ralph Renner mit der jungen Lateinamerikanerin Rebeca Alvarez. Bei einem Aufenthalt in Costa Rica lernt er, der Vierzigjährige, die attraktive zwanzigjährige Studentin kennen und verliebt sich Hals über Kopf. Er erlebt alle Höhen und Tiefen einer atemberaubenden Liebe zwischen Costa Rica und Berlin. Heirat und Familiengründung sind die Folge. Aber nicht nur Glück, sondern auch Verrat und die Verknüpfung der unglaublichsten Fakten prägen die Geschichte. Wozu ist eine Frau fähig, wenn sie alle ethisch-moralischen Schranken durchbricht, um eigene, egoistische Ziele zu verwirklichen? Die dramatische Beziehung muss in einer Tragödie enden, in der alle verlieren. Eine große Liebe, eine perfekte Familie und ein dramatischer Niedergang. Den Leser erwartet eine Geschichte mit gesellschaftskritischen Aspekten, spannend, emotional, fordernd und schmerzlich.

https://www.amazon.de/T%C3%A4uschungen-Roman-Wolfgang-Welsch-ebook/dp/B0CTFT1BG4/

Als Russland im März 2014 die ukrainische Halbinsel Krim besetzte, war ihm der Bruch des Völkerrechts durchaus bewusst. Noch im Mai bestritt Putin verschämt, dass russische Armeeangehörige überhaupt eingegriffen hätten, ehe er deren Einsatz im Juni mit der Begründung der Euromaidan-Ereignisse und den angeblich vom Westen geförderten Umsturz militanter Ultranationalisten jedoch zugab. Kurze Zeit später erzwang Russland die Annexion der Halbinsel. Zur Rechtfertigung der Intervention behauptete Putin weiter, dass er „Erklärungen aus Kiew über einen baldigen NATO-Beitritt der Ukraine gehört habe“. Er verschwieg, dass diese Erklärungen ukrainischer Politiker erst abgegeben worden waren, nachdem russische Truppen die Krim besetzt hatten.

Der eklatante Bruch völkerrechtlicher Verträge wie dem Budapester Memorandum über die Souveränität der Ukraine, der Charta von Paris und der NATO-Russland-Grundakte, führte zu einer abrupten Ernüchterung westlicher Politik. Der 2008 verlängerte russisch-ukrainische Freundschaftsvertrag, der die territoriale Integrität der Ukraine garantierte, wurde ebenso missachtet, wie die Resolution 68/262 der UN-Generalversammlung, die im März 2014 die territoriale Integrität der Ukraine festhielt und eine friedliche Beilegung des Konflikts forderte. Putins Ziel ist jedoch grundsätzlich. Er bedauert den Untergang der Sowjetunion als “größte Katastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts“. Damit meint er nicht die sowjetische Ideologie des Kommunismus, sondern den Zerfall der imperialen sowjetischen Großmacht. Putin wähnt sich in der Tradition des russischen Zaren Peter des Großen, der Russland zu imperialer Größe führte.

Wie jener Zar so will auch Putin Russland zu neuer imperialer Größe als Atommacht führen. Zu diesem Zweck ließ er die letzten Rudimente demokratisch anmutender Institutionen wie eine unabhängige Justiz oder die Pressefreiheit fallen. Er ist heute der unumstrittene Alleinherrscher in Russland, dem niemand zu widersprechen wagt. Die Opposition ist ausgelöscht, befindet sich in Gefängnissen oder wurde liquidiert. Folgerichtig fordert Putin nun die Auslöschung der Ukraine und ihre vollständige Annexion. Zur Rechtfertigung seines imperialistischen Angriffskrieges gegen die Ukraine seit dem Frühjahr 2014, eskaliert am 24. Februar 2022, behauptete er, die Ukraine sei von Nazis beherrscht und stelle eine Bedrohung für Russland dar. Mit dieser Lüge verbreiten seine Trollfabriken unaufhörlich Hass und endlose Verschwörungsnarrative als Teil der hybriden Kriegführung. Dabei ist Putin der klassische Protofaschist, ein vom internationalen Gerichtshof in Den Haag mit Haftbefehl gesuchter Kriegsverbrecher, der subtil mit dem Einsatz von Atomwaffen droht um Angst im Westen zu schüren und dessen militärische Hilfe zu lähmen. Die Ukraine, Deutschland oder Europa können sich weder mit Verhandlungen noch sonstigen diplomatischen Initiativen die einer Kapitulation gleich kämen vor Putin retten. Mit seinem Überfall hat Putin die „Büchse der Pandora“ geöffnet. Der nächste Krieg, auch auf Nato-Territorium, scheint bereits angekündigt, etwa gegen Moldau oder das Baltikum. Europa ist gewarnt.

An dieser Stelle kommen deutsche Protagonisten der sogenannten „Friedensbewegung“ ins Spiel. Renommierte Wissenschaftler wie der Berliner Politologe Herfried Münkler verurteilen den von der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer und der vormaligen Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht initiierten Friedensaufruf als „gewissenloses Manifest“. Schwarzer, Wagenknecht und die Unterzeichnenden des Aufrufs, der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Stopp der „Eskalation der Waffenlieferungen“ an die Ukraine und eine „starke Allianz für Friedensverhandlungen“ forderte, „betreiben mit kenntnislosem Dahergerede Putins Geschäft“. Münkler wirft Schwarzer und Wagenknecht vor, mit ihrem „Manifest für Frieden“ die gesamte Idee des Pazifismus und das Grundanliegen der Friedensbewegung zu desavouieren. „Wer das Wort Frieden nicht bloß für eine beliebige Wünsch-dir-was-Vokabel hält, muss dem mit Entschiedenheit entgegentreten.“

Die Idee des Pazifismus, wie sie seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts in internationale Vertragssysteme überführt worden ist, beruht auf dem Verbot des Angriffskriegs. Die Verteidigung gegen einen Aggressor bleibt selbstverständlich zulässig. Durch das fortgesetzte Schwadronieren von Waffenruhe und Friedensvertrag nivelliert das Manifest die Kategorien von Angriff und Verteidigung. Hier erkennt man die Analogie zu den Ereignissen in Israel. Pazifismus ist dann nichts anderes als Unterwerfungsbereitschaft! Das ist er aber nie gewesen. „Was wir in diesem Papier vorgeführt bekommen, ist das Ende einer politisch ernstzunehmenden Friedensbewegung“.

Das führt uns zu Bertha von Suttners Roman Die Waffen nieder von 1889, das zum wichtigsten Werk der Antikriegsliteratur wurde, bis dann 1929 Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque erschien. Während von Suttner bedauernd postuliert: „dass Blut immer wieder nur mit Blut ausgewaschen werden soll“ und deshalb „die Waffen nieder“ fordert, von unkundigen Apologeten heute ohne jeden Kontext wiederholt, geht an der Realität des militärischen Überfalls auf einen souveränen Staat meilenweit vorbei. So lange die ukrainische Zivilbevölkerung tagtäglich mit Bomben und Granaten terrorisiert wird, Massaker und andere Kriegsverbrechen verübt werden, hat die Ukraine jedes Recht der Welt sich selbst zu verteidigen. Wie auch Israel das Recht hat, sich nach dem Massaker der Terrororganisation Hamas an der wehrlosen jüdischen Zivilbevölkerung zu verteidigen.

Europa hat das Recht und die Pflicht, dem in Not geratenen Volk der Ukraine in jeder Hinsicht, humanitär und vor allem militärisch nachhaltig zu helfen. Putin legt die Waffen nicht nieder. Er hat auch kein Interesse an Verhandlungen, an Frieden, außer an einem Diktatfrieden. Er will seine imperiale Vision mit allen Mitteln realisieren.

Was aber würde passieren, wenn die Ukraine die Waffen niederlegte? Dann würde die Ukraine, deren staatliche Souveränität und Legitimität Putin per se bestreitet, aufhören zu existieren. Danach könnten die Menschen eben nicht mehr „in Frieden“ leben, wie mancher Friedensfreund in Unkenntnis der Folgen der Unterdrückung eines ganzen Volkes meint, sondern als rechtlose Parias in Unfreiheit. Ihre nationale Identität wäre ausgelöscht. Das zu verhindern, ist das Recht und die Pflicht der europäischen Demokratien. Si vis pacem para bellum – Wer den Frieden will, muss den Krieg denken. WW

Ein Beispiel

Zum 50. Jahrestag des Beitritts der Bundesrepublik Deutschland in die Vereinten Nationen am 18. September 2023

Frühjahr 1973.

Nach meinem Freikauf aus 7-jähriger politischer Haft in der DDR durch die Bundesregierung und einer medizinisch gebotenen Rekonvaleszenz, hatte ich mich zum Sommersemester 1972 als Student der Politik, Soziologie und Philosophie an der Justus-Liebig-Universität Gießen eingeschrieben. Im Frühjahr 1973 entnahm ich einem Pressebericht, dass die DDR im September des gleichen Jahres die Mitgliedschaft in die Vereinten Nationen beantragen wollte. Angesichts dieser Absichtserklärung und der anhaltend schweren Menschenrechtsverletzungen durch das SED-Regime überlegte ich, wie ich gegen diese Absicht der DDR vorgehen könnte.

Ein Paradoxon. 1963 hatte ich mich noch als "DDR"-Bürger mit einem Schreiben an die UNO gewandt, in dem ich auf die Verletzung des Potsdamer Abkommens durch die "DDR" mit Blick auf die in Ostberlin eingeführte Wehrpflicht hinwies und dagegen protestierte. Einer von drei gleichen Briefen wurde abgefangen, und ich bekam 1964 wegen Verbindungsaufnahme mit einer "verbrecherischen Organisation", gemeint war die UNO, eine 1½ jährige Gefängnisstrafe. Nunmehr begehrte die "DDR" die Mitgliedschaft in eben dieser Weltorganisation. Kontaktaufnahme mit der UNO wurde in der DDR nach wie vor als kriminelle Straftat verfolgt.

Mir war bewusst, dass mit einer Mitgliedschaft zugleich die Anerkennung der Allmeinen Erklärung der Menschenrechte verbunden war, die das DDR-Regime tagtäglich verletzte. Menschen, die ihr Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen und die DDR verlassen wollten, wurden kriminalisiert, verhaftet, verletzt oder auf der Flucht erschossen. Damit verstieß das SED-Regime mit ihren Mitwirkenden eklatant gegen die geltenden Menschenrechte, teilweise sogar gegen geltendes DDR-Recht.1 So zum Beispiel gegen den Internationalen Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte vom 19.12.1966 (BGBl. 1973 II 1553). Die Menschenrechte betreffenden Artikel lauten: Art. 6 (1) Jeder Mensch hat ein angeborenes Recht auf Leben. Dieses Recht ist gesetzlich zu schützen. Niemand darf willkürlich seines Lebens beraubt werden. Art. 12 (1) Jedermann hat das Recht, seinen Wohnsitz frei zu wählen. (2) Jedermann steht es frei, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen.

Das SED-Regime verstieß gegen die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4.11. 1950, Abschnitt I Rechte und Freiheiten, Art. 2 (1) Eine absichtliche Tötung darf nicht vorgenommen werden, sowie gegen das Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 16.9.1963.2

Zunächst verfasste ich einen mehrseitigen Text in dem ich die Gründe anführte, die eindeutig gegen eine Aufnahme der DDR in die Vereinten Nationen sprachen. Im Sommer des gleichen Jahres las ich eine weitere Pressemeldung, dass auch die Bundesregierung zeitgleich die Mitgliedschaft der Bundesrepublik in die Vereinten Nationen beantragen würde. Zur zeitgleichen Abstimmung über den Antrag der Bundesregierung auf Mitgliedschaft sollte eine, aus allen im Bundestag vertretenen Parteien paritätisch zusammengesetzte Delegation, zum Sitz der UNO nach New York reisen. Hier sah ich einen Ansatzpunkt, mein ‘Memorandum‘ an den Sitz der Vereinten Nationen zu bringen, obwohl mir bewusst war, dass die Vereinten Nationen nicht der Ort war, an dem Privatpersonen Meinungen äußern konnten. Für mich und meine Leidensgeschichte war es jedoch wichtig, mein Memorandum wenigstens in einem Papierkorb der UN zu wissen.

In der Hoffnung, ein Mitglied der Delegation zu finden, das sich bereit erklärte, den Text im Generalsekretariat der UNO abzugeben, suchte ich Ende August 1973 die Parteizentralen der in Frage kommenden Parteien in Bonn auf. Alle lehnten die Mitnahme des Memorandums mit dem Hinweis auf die neue Ostpolitik und die darin implizierten „gut-nachbarlichen Beziehungen zur DDR“ ab. Meine Überraschung war daher groß, als ich im Bonner Abgeordnetenhaus ‘Langer Eugen‘ vom Leiter des Abgeordnetenbüros des CSU-Vorsitzenden MdB Dr. Franz-Josef Strauß, Herrn Dr. Friedrich Voss, empfangen wurde.

Ich trug ihm mein Anliegen vor und überreichte ihm das Memorandum. Er zeigte sich interessiert und meinte, dass „der 18. September ein geschichtliches Datum sei, an dem die Bundesrepublik Deutschland aus dem Schatten der Nachkriegszeit heraus-, in die Völkerfamilie hineintreten würde. Die ‘sogenannte DDR‘“, wie er sie bezeichnete, „hat dagegen aus den Gründen die Sie in Ihrem Memorandum bezeichnen, das Recht auf Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen verwirkt“. Von meiner Idee angetan, schlug er mir vor, mein Ansinnen Dr. Strauß persönlich vorzutragen und meine Absichten zu erläutern. Nach einiger Zeit erschien Dr. Strauß und begrüßte mich freundlich. Nochmals erklärte ich meine Person und mein Anliegen, worauf FJS, wie man ihn allgemein nannte, mich über die Gründe meiner politischen Haft in der DDR befragte, insbesondere über diverse Misshandlungen und Foltermethoden physischer und psychischer Art, sowie über meine gegenwärtige Tätigkeit und politische Orientierung. Ich übergab ihm den achtseitigen Text, den er schnell und konzentriert las. Seine anschließende Kurzanalyse habe ich nie vergessen. Wörtlich führte er aus: „Interessant ist Ihr Memorandum allein dadurch, dass Sie wissen, worüber Sie geschrieben haben. Es ist wahr, den Vereinten Nationen muss ins Bewusstsein gerückt werden, wen sie da aufnehmen wollen. Auch wir in der CSU sind betroffen darüber, wie wenig öffentlicher Widerstand sich gegen eine Aufnahme der DDR in die UNO regt. Eigentlich hätten w i r (die CSU) das schreiben müssen.“

Er dankte mir für mein „patriotisches Engagement“, wie er es ausdrückte und versprach, sich dafür einsetzen zu wollen, dass das Memorandum von einem Delegationsmitglied der CSU nach New York gebracht und im Generalsekretariat der UNO übergeben würde. Allerdings, so schränkte er ein, könne er mir keine Hoffnung auf Beachtung machen. Er respektierte meinen Wunsch etwas zu tun, auch wenn es irrational zu sein schien. Mir würde es ausreichen, wenn meine Worte gegen den DDR-Beitritt in einer Schublade abgelegt würden.

„Was dann damit wird, liegt nicht in unserem Wollen und Handeln. Das Problem ist natürlich grundsätzlich bekannt. Wichtig ist die Tatsache, dass eine betroffene und kenntnisreiche Stimme den Finger auf diese deutsche Wunde legt. Wissen Sie, dass Sie damit Deutschland einen großen Dienst erweisen?“

Ich wusste es nicht, aber ich wollte den endlosen Strom aus Lügen, Heuchelei, Betrug und Gewalt sichtbar machen, der dick und dreist aus Ostberlin herüber quoll, demnächst sogar bis New York. Er wünschte mir auf meinem weiteren Weg viel Erfolg und fügte abschließend hinzu: „Ich höre, Sie studieren in Gießen, das ist doch in Hessen. Warum ziehen Sie nicht nach München? Wir haben eine sehr gute Universität. Wir können politisch engagierte Menschen wie Sie gebrauchen. Ihnen stehen bei uns alle Türen offen, wenn Sie wissen, was ich damit sagen möchte. Wenn Sie Hilfe brauchen können Sie mich jederzeit anrufen.“

Ich verstand. Doch zunächst war ich im Hochgefühl meines Erfolges und noch immer überrascht, dass der Parteivorsitzende der CSU mich ohne Termin empfangen hatte, mit mir sprach, meine Arbeit lobte und meinen Text nach New York bringen lassen wollte.

Eingedenk des Hilfsangebots von Dr. Strauß, verabredete ich im Oktober des gleichen Jahres mit Büroleiter Dr. Voss ein neues Treffen mit FJS. Diesmal wollte ich ihn um einen Rat in Sachen Fluchthilfe bitten. Zwischenzeitlich hatte ich sechs DDR-Bürger bei ihrer Flucht helfen können. Unser Wiedersehen und das Gespräch fanden in einer herzlichen Atmosphäre statt. Noch ehe ich ihm meinen Wunsch vortragen konnte, erklärte Dr. Strauß:

„Lieber Herr Welsch, gut, dass wir uns wiedersehen. Ich muss Ihnen sagen, dass wir uns beide in Bezug auf Ihr Memorandum gleichermaßen außerordentlich geirrt haben, waren wir doch überzeugt, dass Ihre Ausarbeitung in einer tiefen Schublade, oder gleich im Papierkorb des UN-Generalsekretariats enden würde. Dem war aber nicht so. Dabei hätten wir uns folgendes vorstellen können: Ein Mitglied der offiziellen Delegation des deutschen Parlaments überreicht im Generalsekretariat einen Schriftsatz. Während wir uns keine Illusionen über dessen weiteren Verbleib machten, übersetzte man das Schreiben ins Englische in der Annahme, es würde sich um ein Addendum der deutschen Regierung zum Beitrittsgesuch der Bundesrepublik in die UN handeln. Schließlich wurde es von einem Mitglied der deutschen parlamentarischen Delegation überreicht. So kam es, kurz gesagt, dazu, dass Ihr Memorandum entgegen unserer Erwartungen am 18. September 1973 um 10.00 Uhr Ostküstenzeit, auf allen Tischen im Plenum der Vereinten Nationen in New York lag. Auch auf dem Tisch des DDR-Vertreters. Als ich davon erfuhr, war ich so sprachlos wie Sie es jetzt wahrscheinlich auch sind.“

Ich war tatsächlich sprachlos, wurde aber zugleich von einem Glücksgefühl überwältigt. Mit diesem Ausgang hatte ich nie gerechnet. Die Ereignisse in New York waren offenbar so unübersichtlich, dass es mir, einem vormals misshandelten politischen Gefangenen der DDR und aktuell kleinen Politik-Studenten aus Hessen gelungen war, die DDR wegen ihrer permanenten Menschenrechtsverletzungen an den Pranger der Weltöffentlichkeit zu stellen. Während Dr. Strauß noch von Vorsicht vor einer möglichen Rache des DDR-Geheimdienstes sprach, erfüllte mich eine tiefe innere Befriedigung, dass mein widerständiges Handeln von einem derart unverhofften Erfolg gekrönt war. Bei der Verabschiedung erklärte Dr. Strauß, dass mein Memorandum historisch sei und ich mich damit um Deutschland verdient gemacht hätte. Daran änderte die Aufnahme der DDR in die UN kein Jota. Doch dieser Widerstand gegen ein menschenverachtendes System hatte Folgen.3 Dem SED-Staat galt ich fortan als Staatsfeind Nr.1.4 Das MfS initiierte, nicht zuletzt aus dem vorbeschriebenen Grund, den Zentralen Operativen Vorgang (ZOV) “Skorpion“, eine Kampfoperation der Geheimpolizei, die mit meiner Liquidierung durch drei Mordanschläge enden sollte, die ich glücklicherweise alle überlebte. Meine eigene Erfahrung ist, dass kein Widerstand zu gering oder zu aussichtslos ist, als dass er nicht doch Wirkung hinterlassen könnte.

Mancher mochte meinen, mein Handeln wäre ohne Sinn und würde nur geistige Ressourcen und Zeit verschwenden, möglicherweise sogar mein Leben. Für mich aber war meine Vorgehensweise nicht nur ein legitimer Schritt gegen Diktatur und Gewalt in meinem Land. Es war auch die Einlösung eines Versprechens am Tag meiner Ankunft in der Bundesrepublik, das verbrecherische System der DDR mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen.5 WW

Angesichts der bevorstehenden Abstimmung über die Aufnahme der "Deutschen Demokratischen Republik" in die Vereinten Nationen am 18. September 1973, erklärt der Unterzeichner dieses Memorandums den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen:

- Seit nunmehr 24 Jahren existiert im östlichen Teil Deutschlands ein System, welches seit seiner Begründung im Jahre 1949 den Anspruch erhebt, gemäß der UN-Charta und der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 zu handeln.

- Den Vereinten Nationen und der gesamten Weltöffentlichkeit ist jedoch hinreichend bekannt, daß gerade die "Deutsche Demokratische Republik" ("DDR") die elementarsten Postulate der Menschenrechte permanent mißachtet.

- Am 10. Dezember 1948 wurde in einer Vollversammlung der Vereinten Nationen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte beschlossen. Acht Länder enthielten sich der Stimme: Saudi Arabien, Südafrika sowie alle Länder des Ostblocks. Bis zum heutigen Tage hat sich an der Einstellung dieser Staaten, namentlich der "Deutschen Demokratischen Republik" nichts geändert.

- Kern allen Rechts in der "Deutschen Demokratischen Republik" ist die strikte Unterordnung und entsprechende Auslegung der Rechtsnormen, nach den sich ständig wandelnden Forderungen und Vorgaben der kommunistischen Parteiführung. Als Inhaber unveräußerlicher, überstaatlicher Menschenrechte wird der "DDR"-Bürger von den dort herrschenden Machthabern nicht anerkannt.

- Jeder wird mit strafrechtlichen Mitteln, Gewalt und Terror unschädlich gemacht, der sich der von der Führungsclique der monopolistischen Staatspartei "SED" gewünschten politischen Linie nicht anschließen will oder sich dieser gar widersetzt. Die Ziele der Machthaber werden mit dem Willen der Mehrheit des Volkes gleichgesetzt und damit der Wille des Volkes verfälscht. Es herrscht eine Diktatur finsterster Ausprägung. Diese antidemokratische und zutiefst inhumane Staatsdoktrin bestimmt auch Form und Ziele der Rechtsprechung. Es gibt in der "Deutschen Demokratischen Republik" tausende politische Gefangene. Um Geständnisse zu erpressen und den Willen zu brechen, werden sie gefoltert. Neben den Morden an der innerdeutschen Grenze mordet auch die Geheimpolizei der "DDR", das Ministerium für Staatssicherheit (MfS).

- Es gibt in der "Deutschen Demokratischen Republik" kein unabhängiges und überparteiliches Recht. Nach kommunistischem Verständnis sind Staat und Recht und damit auch die Menschenrechte als Instrumente der Klassenherrschaft lediglich historische Kategorien, Werkzeuge in den Händen der Machthaber, die sie zur Durchsetzung ihrer menschenverachtenden Politik immer perfekter und grausamer handhabt.

- Militärische Verbände der "Nationalen Volksarmee" der "DDR" haben sich auf Befehl der kommunistischen Machthaber an der militärischen Intervention gegen die Tschechoslowakei im August 1968 beteiligt. Zutreffend wurde dieser Überfall auf einen souveränen Staat in einer Erklärung des Präsidiums des Prager Stadt-Komitees der KPČ als völkerrechtswidriger Akt der Aggression bezeichnet. Die für diesen Aggressionsakt Verantwortlichen in der "DDR" haben damit nicht nur gegen ihr eigenes, sondern auch gegen internationales Recht verstoßen, wie es in der Charta der Vereinten Nationen verankert ist. Damit hat die "DDR" den Beweis erbracht, daß sie sich aus machtpolitischen Erwägungen nicht nur über nationales- sondern auch internationales Recht hinwegsetzt und das friedliche Zusammenleben der Völker gefährlich beeinträchtigt.

- Da die politische Macht in der "DDR" aus der angeblich "historischen Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei" definiert wird, beruht sie nicht auf freie und geheime Wahlen. Nach wie vor mißachtet die kommunistische Staatsführung das Selbstbestimmungsrecht von siebzehn Millionen Bürgern des Landes.

- In der "Deutschen Demokratischen Republik" gibt es weder Rede- noch Pressefreiheit noch das Recht des einzelnen auf ungehinderten und freien Zugang zu Informationen. Das Ministerium für Staatssicherheit der "DDR" verdeutlicht die permanente Rechtsunsicherheit und Unfreiheit, indem es willkürlich politisch Andersdenkende verhaftet und politische Gefangene, an nationalsozialistische Tradition anknüpfend, gegen Devisen an die Bundesrepublik Deutschland verkauft. Damit steht die "DDR" in einer Reihe mit Sklavenhalterstaaten, die mit ihren Untertanen nach Belieben verfahren. Die Geheimpolizei (MfS) der "DDR" ist – wie die nationalsozialistische Gestapo – eines der furchtbarsten Instrumente der Unterdrückung eines ganzen Volkes.

- Artikel 11 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beinhaltet das Recht auf Verteidigung, das jeder Beschuldigte in einem Verfahren gleich welcher Art vor Gericht für sich in Anspruch nehmen kann. Trotz gegenteiliger Beteuerungen findet sich im Straf- und Strafprozeßrecht der "DDR" weder das Prinzip der Präsumtion der Unschuld noch das Recht auf Verteidigung in einem dem Sinn der Menschenrechtsdeklaration entsprechenden Umfang Beachtung. Das gilt insbesondere für politische Verfahren. Die "DDR" ist somit kein Rechts- sondern ein Unrechtsstaat.

Als ehemaliger politischer Gefangener und Folteropfer der "DDR" wende ich mich mit diesem Memorandum an die Vereinten Nationen und an die Weltöffentlichkeit, um auf die dort herrschenden Zustände, die im eklatanten Widerspruch zur Charta der UN und der Konvention der Menschenrechte stehen, aufmerksam zu machen und dringend vor einer Aufnahme der "DDR" in die Völkergemeinschaft der Vereinten Nationen zu warnen.

Mag die "Deutsche Demokratische Republik" noch so tönende und Friedfertigkeit vortäuschende Phrasen von sich geben, so sollte sie kein Staat im Hinblick auf die angeführten Punkte unreflektiert hinnehmen. Das gebietet die Lehre aus der Geschichte.

Es gibt unter der SED-Diktatur unzählige Zuchthäuser, Gefängnisse und Arbeitslager, in denen abertausende Männer und Frauen unter unmenschlichen Bedingungen vegetieren müssen, davon viele tausend politische Gefangene.

Der Unterzeichner selbst befand sich sieben Jahre in politischer Haft in der "DDR". Seine Verurteilung erfolgte, weil er aus patriotischen Gründen Widerstand gegen ein menschenverachtendes Regime leistete, das ein ganzes Volk unterdrückt, ausbeutet und mißhandelt. Amnesty International, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Proteste vieler Menschen im freien Teil Deutschlands veranlaßten die Regierung der "Deutschen Demokratischen Republik" zu seiner Freilassung und Ausreise in den freien Teil Deutschlands.

Auf Grund eigener Erfahrungen im Kontext zu den gesamtgesellschaftlichen Zuständen in der "DDR" hält es der Unterzeichner für seine Pflicht, auf die Verbrechen der „Deutschen Demokratischen Republik“ hinzuweisen und vor einer Aufnahme dieses Scheinstaates in die Vereinten Nationen dringend zu warnen.

Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang die ungeheuerliche Tatsache, daß der Unterzeichner sich bereits 1963 in einem Schreiben an die UNO wandte, in dem er damals, noch als sogenannter "DDR"-Bürger, auf die Verletzung der Menschenrechte in der "DDR" sowie auf die permanente Verletzung des Potsdamer Abkommens durch die "DDR" im Hinblick auf die in Ostberlin eingeführte Wehrpflicht aufmerksam machte.

Wegen dieses "Tatbestandes" wurde der Unterzeichner – neben anderen politischen Vorwürfen – 1964 zu einer mehrjährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Die Geheimpolizei hielt ihm in diesem Zusammenhang „Verbindungsaufnahme mit einer verbrecherischen Organisation“ vor, womit eben die UNO, die Vereinten Nationen, gemeint waren.

Und die Auftraggeber dieser Geheimpolizei und ihrer Handlanger, der Justiz, die Machtelite der "DDR", begehrt nunmehr die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, in eben diese UNO, die sie gegenüber politischen Gegnern als "verbrecherisch" bezeichnet und die Kontaktaufnahmen zur UNO nach wie vor als kriminelle Straftat verfolgt.

Der heuchlerische Charakter des kommunistischen Regimes der „DDR“ kann mit diesem Beispiel kaum anschaulicher verdeutlicht werden. Die doppelzüngige Logik hatte für den Verfasser weitreichende Folgen. Ich appelliere auch deshalb an die Vertreter der Staaten in der UNO:

STIMMEN SIE GEGEN DIE AUFNAHME DER "DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK" IN DIE WELT-ORGANISATION!

Das gebietet die Selbstachtung der Mitgliedsländer der UNO gegenüber einem verbrecherischen Staat.

Fast täglich gehen Meldungen durch die Weltpresse, daß die "DDR" an ihrer mörderisch befestigten Grenze zur Bundesrepublik Deutschland und nach Berlin West auf wehrlose Menschen schießt, Männer, Frauen und Kinder die flüchten wollen, und daß sie die Opfer auch noch als Kriminelle beschimpft, obwohl ihr "Verbrechen" einzig darin besteht, der Unfreiheit zu entkommen, obwohl die "DDR" zu jeder sich ihr bietenden Gelegenheit erklärt, ein Hort des Friedens und der Entspannung zu sein und Koexistenz in Mitteleuropa anstreben zu wollen. Wie aber kann man mit jemand koexistieren, der schon in "DDR"- Kindergärten und Schulen den Haß als oberstes Prinzip gegenüber Nachbarstaaten erklärt?

Indem die „DDR“ sich zynisch und in Täuschungsabsicht über das weltweite Entspannungsstreben hinwegsetzt, hat sie jeden Anspruch auf Mitgliedschaft in der Völkerfamilie der Vereinten Nationen verloren.

Allein im Jahre 1964 kam es in der "DDR" zu über 20.000 Festnahmen wegen verbotener politischer Betätigung. Die Zahl der politischen Gefangenen wächst unaufhörlich und lag 1969 bei über 5000. Diese Zahlen wären weit höher, würden nicht seit 1963 jährlich hunderte von politischen Häftlingen gegen Devisen oder anderer geldwerter Kompensation an die Bundesrepublik Deutschland verkauft. Diese Menschenverkäufe halten bis heute nicht nur an, sondern erfahren nach regierungsamtlichen Informationen eine ständige Steigerung.

Über 150 "DDR"- Bürger, Deutsche, wurden bisher auf der Flucht erschossen oder durch detonierende Minen an der innerdeutschen Grenze getötet. (Quelle: Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen)

Aus politischen Gründen wurden hunderte von Todesurteilen verhängt und vollstreckt, besonders nach dem Volksaufstand am 17. Juni 1953. Die "Deutsche Demokratische Republik" unterscheidet sich damit durch nichts von den schlimmsten Diktaturen der Gegenwart.

Die Geheimpolizei verfügt in jedem der 15 "DDR"- Bezirke über eine Vielzahl von eigenen Untersuchungshaftanstalten die sich jeglicher Kontrolle entziehen. Dort werden unentwegt Verbrechen verübt. Es wird gefoltert. Politische Häftlinge werden in Dunkel- und Isolationshaft gehalten, an Gitter oder Heizungen tagelang angekettet und geprügelt, das Essen wird entzogen, die medizinische Behandlung wird verweigert oder ist mangelhaft. Zu den physischen kommen die unabsehbar psychischen Schäden. An schwangeren politischen Häftlingen wurde, wie der Unterzeichner bezeugen kann, in der Haft zwangsweise ein Abort vorgenommen, um sie nicht entlassen zu müssen. Politische Häftlinge wurden und werden unentwegt drangsaliert, damit sie ihrer Gesinnung abschwören.

Am 24. September 1970 veröffentlichte die "DDR" ein Memorandum im Zusammenhang mit ihrem Aufnahmeantrag in die UNESCO, worin sie zum Ausdruck bringt, daß sie sich seit ihrer Gründung im Jahre 1949 von d e n Grundsätzen leiten läßt, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt sind. Es ist an der Zeit, diese offensichtlichen Lügen der kommunistischen Machthaber vor aller Welt zu entlarven und der "DDR" den Weg in die Vereinten Nationen zu versperren.

- Ich klage die "DDR" der systematischen und vorsätzlichen Verletzung der Menschenrechte an!

- Ich klage die "DDR" an, seit ihrer Gründung 1949, Verbrechen gegen das für sich reklamierte Volk der Mitteldeutschen zu verüben!

- Ich klage die "DDR" an, Menschen im Innern und Staaten nach außen über ihre wahren Absichten bewußt zu täuschen und dafür zu lügen, zu betrügen und international anerkanntes Recht zu verletzen!

- Ich klage die "DDR" an, für die Durchsetzung ihrer ideologischen Ziele zu morden und einen Angriffskrieg auf die Bundesrepublik Deutschland vorzubereiten!

Das totalitäre kommunistische Regime in der "DDR" redet von "sozialistischer Menschengemeinschaft" im Innern und praktiziert in Wahrheit die Eliminierung politisch Andersdenkender. Es spricht von Koexistenz und Zusammenarbeit nach Außen und praktiziert in Wahrheit die Expansion eines aggressiven Hegemoniedenkens.

Menschenrechte können nur Rechte sein, die dem Menschen als solchen, kraft seines Wesens als Träger unveräußerlicher geistiger und sittlicher Werte zukommen. Menschenrechte stehen dem einzelnen Menschen unmittelbar zu, ohne daß es einer staatlichen Normierung bedarf. Menschenrechte sind dem Staat vorgegeben und bedürfen zu ihrer Geltung keiner staatlichen Verleihung.

Dagegen richtet sich das Grundprinzip der gesamten "DDR"–Politik, indem es eine nationalsozialistische Doktrin aufgreift: Recht ist, was nützt. Diese Doktrin ist zur Staatsmaxime erhoben und wird in allen gesellschaftlichen Bereichen brutal durchgesetzt, insbesondere und mit grausamer Konsequenz an politischen Gefangenen.

Nachfolgend veröffentlicht der Unterzeichner eine Reihe besonders bekannter und berüchtigter Haftanstalten der "DDR" mit ihren Ortsnamen, in denen sich viele politische Gefangene befinden, die mißhandelt, gequält und gefoltert werden. Die medizinische Behandlung in diesen, aber auch in anderen Haftanstalten ist sehr schlecht. Todesfälle werden einkalkuliert. Es sind die Gefängnisse, Zuchthäuser und Lager:

| Brandenburg/Görden | Bernburg |

| Bautzen I | Gräfendonna |

| Waldheim | Luckenwalde |

| Hoheneck | Gräfenhainichen |

| Torgau | Schwerin |

| Bützow-Dreibergen | Dresden |

| Berlin-Rummelsburg | Magdeburg |

| Berlin-Barnimstraße | Halle |

| Leipzig-Kästnerstraße | Altenburg |

| Leipzig-Schkeuditz | Potsdam |

| Halle | Naumburg |

| Frankfurt/Oder | Quedlinburg |

| Chemnitz (K.-M.-Stadt) | Bischofswerder |

| Görlitz | Spremberg |

| Cottbus | Dessau |

Diese Aufzählung erfolgt mit Vorbehalt und ist unvollständig.

Wie vorerwähnt, betreibt die Geheimpolizei der "DDR", das Ministerium für Staatssicherheit (MfS), eigene Haft- und Untersuchungshaftanstalten. Auch hier sollen einige der bekannten benannt werden, in denen sich zur Stunde tausende politische Gefangene befinden. Die Lage dieser Häftlinge ist besonders prekär, da sie zum Teil von jeder Kommunikation mit der Außenwelt abgeschnitten sind. Die Behandlung ist hier von besonderer Grausamkeit gekennzeichnet. Insbesondere wird getrennten Ehepartnern kein gegenseitiger Besuch gestattet. Vielmehr betreibt das MfS die Auflösung von Ehen mit perfiden Methoden der Manipulation, der Verdachts und der üblen Nachrede. Es sind dies die Anstalten und Lager:

| Lager X Berlin Ost | Staßfurt |

| Berlin-Hohenschönhausen | Dresden |

| Berlin-Magdalenenstraße | Coswig |

| Berlin-Normannenstraße | Heiligenstadt |

| Berlin- Kissingenstraße | Luckenwalde |

| Berlin-Keibelstraße | Cottbus |

| Chemnitz(Karl-Marx-Stadt) | Suhl |

| Potsdam | Brandenburg/Havel |

| Oranienburg | Görlitz |

| Straußberg | Zittau |

| Königswusterhausen | Neubrandenburg |

| Leipzig-Beethovenstraße | Güstrow |

| Leipzig-Leutzsch | Greifswald |

| Leipzig-Dittrichring | Ribnitz-Damgarten |

| Leipzig-Taucha | Rostock |

| Schwerin | Grevesmühlen |

| Halle | Perleberg |

| Bernburg | Frankfurt/Oder |

| Magdeburg-Sudenburg | Fürstenwalde |

| Dessau | Merseburg |

| Wittenberg | Neustrelitz |

| Bitterfeld | Prenzlau |

| Gera | Hagenow |

| Halberstadt | Erfurt |

| Oelsnitz | Freiberg/Unstrut |

| Weimar | Quedlinburg |

| Gotha | Zeitz |

| Plauen | Jena |

| Zwickau | Altenburg |

Nahezu in jeder größeren Stadt der "DDR" befindet sich eine derartige Untersuchungshaftanstalt des MfS. Darüber hinaus gibt es eine große Anzahl von Haftarbeitslagern und Arbeitskommandos, in denen unter völlig unakzeptablen Bedingungen politische Gefangene als Arbeitssklaven gehalten werden und teilweise für die nationale, aber auch für die sowjetische Rüstungsindustrie Tag und Nacht arbeiten müssen. Gewalt und mangelnde medizinische Versorgung führen ständig zu durchaus erwünschten Todesfällen. Besonders verbrecherisch ist der Einsatz politischer Häftlinge im streng geheimen Uranabbau, dessen Gewinnung ausschließlich für die sowjetische Rüstungsindustrie bestimmt ist. Die dort inhaftierten Gefangenen haben in der Regel keine zeitlich begrenzte Strafe und können beliebig lange festgehalten werden. Der Kontakt zu Angehörigen wird - wie in vielen anderen MfS-Anstalten - unterbunden. Die Qualifizierung einer solchen Handlungsweise überlasse ich der Beurteilung durch die Repräsentanten der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen.

In allen Haftanstalten der "DDR" besteht ein System der Zwangsarbeit, welches integrierender Bestandteil der "Umerziehung" politischer Gefangener ist, de facto jedoch billige Arbeitskräfte für die "DDR"- Rüstungsindustrie liefert.

„Ausgehend von der marxistischen Erkenntnis, daß der sozialistische Arbeitsprozeß sowohl Prozeß zur Mehrung des gesellschaftlichen Reichtums als auch Erziehungs-prozeß, also Prozeß der Formung sozialistischer Persönlichkeiten ist“, geht es auch im Strafvollzug der DDR darum, diese nur der sozialistischen Produktion innewohnenden Potenzen bewußt und planmäßig für die Erziehung der Strafgefangenen zu nutzen und einzusetzen. Durch die Einbeziehung der Strafgefangenen in den Prozeß der materiellen Produktion ist der Strafvollzug eng mit der sozialistischen Volkswirtschaft in der DDR verbunden. Hier ist der Strafgefangene den ganzen Tag gezwungen, sich den Bedingungen der Organisation der Produktion unterzuordnen.“

(„Sozialistischer Strafvollzug“ von Dr. H. Szkibik, Staatsverlag der DDR, Berlin 1969, S.101/102)

Diese aufschlußreiche Formulierung unterstreicht die Vorbemerkungen des Unterzeichners. Es geht hier ausschließlich darum zu erzwingen, den Reichtum der kommunistischen Machthaber zu mehren. Diesem Ziel hat sich alles widerstandslos unter zu ordnen. Weigert sich der Gefangene der Zwangsarbeit Folge zu leisten, wird er durch physische Mißhandlungen dazu gezwungen. Die Perversionen der Diktatur dieser "Deutschen Demokratischen Republik" haben sich damit jedoch noch nicht erschöpft.

Im November 1971 erhielt die Druckerei des Zuchthauses Waldheim, die dem MfS direkt unterstellt ist, einen geheimen Sonderauftrag. Es handelte sich um den Druck einer "Studie für Rückfallstraftäter". Sie wurde in einer Auflagenhöhe von nur 60 Exemplaren für die Juristische Fakultät der Ostberliner Humboldt-Universität hergestellt, die auf einer Konferenz aller Staatsanwälte unter Leitung des Generalstaatsanwaltes der "DDR", Josef Streit, sowie des "DDR"-Justizministers Dr. Kurt Wünsche in Potsdam bei Berlin ein Gesetz wissenschaftlich vorbereiten sollte, das eine nähere Auslegung des § 27 Strafgesetzbuch (StGB) der "DDR", Titel: "Fachärztliche Heilbehandlung zur Verhütung weiterer Rechtsverletzungen" sowie des § 44 StGB, Titel: "Strafverschärfung bei Rückfallstraftaten" ermöglicht.

Im Mittelpunkt dieser Studie steht, daß auch geistig völlig normale Menschen die dreimal wegen der gleichen Straftat vor Gericht standen, in eine geschlossene Abteilung der Psychiatrie zwangseingewiesen werden sollen. Dies soll ein neues, verschärftes Instrument der staatlichen Repression gegen Dissidenz und Widerstand in der "DDR" werden, da hiervon am allermeisten politische Dissidenten betroffen wären. Die Analogie zum Mißbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion ist unverkennbar. Künftig soll Gesinnung, soll der Freiheitswillen eines Volkes nicht nur kriminalisiert werden. Vielmehr soll jeder ungebrochen Andersdenkende für verrückt erklärt werden. In der Praxis wendet das MfS diese Methoden bereits während der Ermittlungen schon seit längerem unmittelbar an, indem Untersuchungsgefangene jener Institution innerhalb ihrer Zwangssituation willkürlich in die Abteilung Psychiatrie des Zuchthauses Waldheim zur Untersuchung ihres Geisteszustandes eingewiesen werden.

Damit ist die pervertierte Grausamkeit der kommunistischen Machthaber in der "Deutschen Demokratischen Republik" kaum noch zu steigern. Jede Freiheitsbewegung und Bestrebung soll mit den ausgeklügelten Methoden einer modernen Diktatur erstickt werden.

Viele Menschen sehen deshalb ihren einzigen Ausweg in der Flucht aus diesem Mauerstaat. Denen die Flucht nicht gelingt, werden in den Untersuchungshaftanstalten des MfS gefoltert und zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Nicht wenige verüben Selbstmord.

Die Menschen werden ständig steigenden Repressalien ausgesetzt. Durch die nahezu perfekte Isolierung der "Deutschen Demokratischen Republik" nach außen sind diese Fakten der Weltöffentlichkeit kaum oder nur bruchstückhaft bekannt. Ein Staat der sich derart rücksichtslos über elementarste Menschen- und Bürgerrechte hinwegsetzt, kann nicht in die Völkergemeinschaft der Vereinten Nationen aufgenommen werden. Dies wäre ein Schlag in das Gesicht aller Menschen die sich nach Freiheit sehnen und dafür unendlich viel ertragen.

Der Unterzeichner dieses Memorandums möchte deshalb seine Stimme erheben und vor einer Aufnahme der "Deutschen Demokratischen Republik" in die Weltorganisation dringend warnen, da sie in Wahrheit eine brutale Diktatur ist.

Der Unterzeichner empfiehlt den Vereinten Nationen die Einsetzung einer Untersuchungskommission, die die Verbrechen der "DDR" bezeichnet und international an den Pranger stellt.

Der Unterzeichner bittet die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen und dessen Generalsekretär, mit Mehrheit gegen den Aufnahmeantrag der "DDR" in die Vereinten Nationen zu stimmen.

Im Namen der Menschenrechte!

Im Namen eines verstummten und gefesselten Volkes!

Gießen/Germany, im August 1973

stud. phil Wolfgang Welsch

Justus-Liebig-Universität Giessen/Germany

Bundesrepublik Deutschland/FRG

1 Vgl. Wolfgang Welsch, “Ich war Staatsfeind Nr.1“, 14. Aufl. 2022, Piper München, S. 218 f

2 Mit ihrem Beitritt in die UN unterzeichnete und ratifizierte das SED-Regime auch die UN-Charta (Menschenrechtscharta) sowie die Verfahrensregeln der UNO Resolution 1503, eine Methode der komplikationslosen Ausreise aus der DDR, vgl. Brigitte Klump “Das rote Kloster“ 1981. Die Methode 1503 wurde von der Bundesregierung weitgehend tabuisiert, vgl. Brinkschulte “Freikaufgewinnler“ S. 194 u.a.

3 Klump, “Das rote Kloster“

4 Welsch, “Ich war Staatsfeind Nr.1“, S. 294 f

5 Welsch, “Widerstand. Eine Abrechnung mit der SED-Diktatur“, Lukas Verlag, Berlin 2021

Das ist der Titel eines neuen Buches der 1985 in der DDR geborenen Katja Hoyer, das bei Hoffmann und Campe in Hamburg erschienen ist und mit viel Vorschusslorbeer bedacht wurde. Darin schildert sie vierzig Jahre deutschen Sozialismus aus der Sicht derer, die ihn tagtäglich selbst erlebt haben: Menschen, die liebten, arbeiteten, in den Urlaub fuhren, Witze über ihre Politiker machten, ihre Kinder aufzogen und Leben lebten, von denen noch nie so fulminant erzählt wurde wie in diesem Buch, heißt es im Klappentext. Ist dem so?

Beginnen wir mit dem Schutzumschlag der Hamburger Ausgabe: Der ist, wenn man das flapsig formulieren darf, doch ziemlich daneben geraten. Ein Peitschenmast neben dem Lenindenkmal und den Hochhäusern am Ostberliner Leninplatz, daneben ein Liebespaar vor einer Karte mit den Umrissen der DDR, und das alles schön schwarz-weiß auf einem roten Fond. Dass es auch anders, will sagen besser geht, beweist die britische Ausgabe, die ein Farbfoto von Thomas Höpker verwendet, das um 1978 den Titel für ein STERN-Buch mit dem Titel Leben in der DDR zierte. Zuvorderst enthält das Buch von Katja Hoyer mehrere Karten, die dem Leser helfen sollen, sich zu orientieren. Diese zeigen die vier Sektoren im geteilten Berlin, die DDR mit allen Kreisstädten, die DDR mit ihren Bezirken und Deutschland mit seinen Ländern – und auch die Karte Europa im Kalten Krieg. Bei der zuletzt genannten Karte fällt auf, dass anstelle der Ukrainischen Sowjetrepublik die Ukraine eingezeichnet ist, während die benachbarte Bjelorussische Sowjetrepublik (seit 1991 Belarus) unter den Tisch fällt – wiewohl auf Seite 317 (Zeit: April 1971) von einem bjelarussischen General die Rede ist.

Mit den Russen hat’s die 1985 in Guben als Tochter eines Offiziers der Volksarmee (NVA) geborene Autorin. Immer wieder Russen: Russische Befreier, russische Besatzer, russische Gefangenschaft, russische Hauptstadt, russische Offiziere, russische Panzer, russische Soldaten, russische Vernehmungsbeamte…Nur, wer in der DDR von Russen sprach, dem drohte sofortige Maßregelung: Sowjetmenschen hieß die offizielle Sprachregelung für die Russen, und Sowjetrussland war nichts anderes als die Sowjetunion. Das Geschrei, das sich seinerzeit jedes Mal erhob, wenn jemand von den Russen sprach, ist dem Gezeter von heute vergleichbar, das die ‘Sprachpolizei‘ der Bunten Republik immer dann anstimmt, wenn man von Negern oder Zigeunern spricht. Ja, und – irgendwelche Beamte hat es gleich gar nicht gegeben. Weder in der Sowjetunion, noch überhaupt in deren Machtbereich, also dem sogenannten Ostblock. Dessen ungeachtet, kommen bei Katja Hoyer immer wieder Beamte vor: Beamte der Verkehrspolizei erschossen Günter Litfin, Grenzbeamte eröffneten das Feuer auf Peter Fechter, Beamte am Grenzkontrollpunkt Drewitz waren verantwortlich für den Tod eines Transitreisenden, Polizeibeamte, Stasi-Beamte natürlich – Leo Bauer wurde von deutschen und russischen Vernehmungsbeamten gefoltert. Das sind Falschinformationen die gar nicht gehen. Den dienstrechtlichen Status eines Beamten wie wir ihn verstehen gab es nicht. Es waren der Staatsideologie verpflichtete Funktionsträger.

Dann ist da zum Beispiel von Nazideutschland die Rede und von Sowjetrußland. Das ist einfach unseriös. Ebenso die Formulierung, wonach die Nazis behaupteten, dass ein junger niederländischer Kommunist namens Marinus van der Lubbe den Reichstag in Brand gesteckt habe. Freilich kam der Reichstagsbrand für Adolf Hitler wie gerufen, doch gilt mittlerweile als wissenschaftlich erwiesen, dass dem anarchistischen Stadtstreicher bei seiner Untat der sogenannte Kamin-Effekt in die Hände spielte. Zum KZ Sonnenburg bei Kostrzyn im heutigen Polen sei angemerkt, dass es sich um das KL Sonnenburg bei Küstrin in der Neumark (heute Kostrzyn/Wielkopolska) handelt; im Übrigen ist das Akronym KZ ein kommunistischer Kampfbegriff. Für alle, die jetzt nach dem Staatsanwalt rufen: Einfach mal nachlesen bei Nikolaus Wachsmann: KL – Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager (2015).

So, und dann meint Katja Hoyer, dem unbedarften Leser das Heldenlied von Teddy Thälmann, Deutschlands unsterblichen Sohn, vortragen zu müssen. Ich gehöre freilich zu jener Generation, die dieses Ammenmärchen oft genug zu hören bekamen. Meine Banknachbarin meldete damals der Pionierleiterin, dass ihr Großvater auch in Buchenwald gewesen sei. So wie Ernst Thälmann! Die PiLei startete sofort durch, um den alten Mann für einen Pioniernachmittag zu gewinnen – und ergriff dann panikartig die Flucht, nachdem das ehemalige NSDAP-Mitglied zugegeben hatte, dass er ein paar Jahre in Buchenwald gewesen sei – aber nach 1945. An dieser Stelle sei auf ein lesenswertes Buch von Thilo Gabelmann hingewiesen: Thälmann ist niemals gefallen? Eine Legende stirbt. Verlag Das neue Berlin, 1996. Nein, Katja Hoyer: Teddy erlitt nicht die schlimmsten Strafen, und Teddy wurde nicht mit dem Sjambok blutig geschlagen! Der Teufel steckt bekanntlich im Detail, und so stößt man bei diesem Buch zwangsläufig immer wieder auf Formulierungen, die der Richtigstellung bedürfen: Workuta zum Beispiel (S.31) war keinesfalls ein Arbeitslager, sondern ein riesiger Lagerbezirk mit sehr, sehr vielen Arbeitslagern am nördlichen Polarkreis. Und Wolfgang Leonhard kam Ende Oktober keineswegs am Moskauer Bahnhof an, sondern an einem der Moskauer Bahnhöfe (S.33). Johannes R. Becher einen Schriftsteller zu nennen, halte ich für ziemlich gewagt, Auch kam Philipp Tolziner nicht in einen Gulag bei Solikamsk (S.35), sondern eher in ein Arbeitslager. Denn das Akronym GULag steht für Glawnoje Uprawlenije Lager – Hauptverwaltung der Lager. Auch ist die Lubjanka ganz gewiss nicht an der Stelle errichtet worden, an der die Geheimpolizei von Katharina der Großen einst ihr Hauptquartier unterhalten hatte (S.38).

Nachdem Lenin und Genossen die Macht an sich gerissen hatten, beschlagnahmten sie zahllose Liegenschaften und machten sie ihren Zwecken dienstbar. Dazu gehörte (in Moskau natürlich) auch das Hauptgebäude einer großen Versicherungsgesellschaft – eben die besagte Lubjanka. Im Übrigen kommen des öfteren Details aus den Biografien gar mancher Helden der Arbeiterklasse zur Sprache, die einfach nicht stimmen. Wilhelm Pieck zum Beispiel verbrachte ganz gewiss nicht einen Großteil des Ersten Weltkrieges im Gefängnis (S.48), er saß lediglich ein paar Monate in Untersuchungshaft.

Die Verfassung der Bundesrepublik, heißt es sodann (S.113), das Grundgesetz. Die Bundesrepublik hat nun mal keine Verfassung sondern ein Grundgesetz vom 8. Mai 1949. Interessant ist freilich, dass Katja Hoyer auf den Tod von Wilhelm Kreikemeyer eingeht (S.139). Indes – in dem vierstöckigen Ziegelbau in der Albrechtstraße? Das ist ein Bunker. Aus massivem Beton! Zudem war Rudolf Herrnstadt auch nicht der Herausgeber der Parteizeitung (S.161), sondern Chefredakteur von NEUES DEUTSCHLAND, Zentralorgan der SED.

Viele Flüchtigkeitsfehler fallen auf: Die DDR wurde beispielsweise nicht am 3. Oktober (S. 292) gegründet, sondern am 7. Oktober 1949, die NVA am 1. März 1956 und nicht am 18. Januar (S.192). Eine örtliche Stasi-Außenstelle (S. 206) nannte man eine Kreisdienststelle des MfS. Walter Ulbricht war zudem auch nicht der Erste Sekretär der DDR (S.225) sondern Vorsitzender des Staatsrates und erster Sekretär des Zentralkomitees der SED, und Hans Modrow war keinesfalls Erster Sekretär der Dresdner SED (S.221), sondern Erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Dresden. Auch Stasi-Wachregimenter (S.229) werden erwähnt. Doch es gab nur eines, nämlich des MfS-Wachregiment Feliks Dzierzynski in Berlin Adlershof. Weitere Wachregimenter gehörten zur NVA.

Natürlich werden in dem Buch von Katja Hoyer zwangsläufig Politiker der ehemaligen Sowjetunion erwähnt. Also Josef Stalin oder Wjatscheslaw Molotow. Nur: ein echter nom de guerre kennt weder Vor-, noch Vatersnamen. Deshalb sollte es heißen Wjatscheslaw Skrjabin – oder Molotow, Iossif Dshugashwili – oder Stalin, Wladimir Uljanow – oder Lenin, Glejb Bronstein – oder Trotzki. Es gäbe noch jede Menge zu beanstanden. Die DDR hatte bekanntlich zwei sogenannte Urlauberschiffe, die Fritz Heckert und die Völkerfreundschaft. Von der Fritz Heckert weiß Katja Hoyer zu vermelden, dass dieses GTMS (was das sein soll erklärt sie nicht, ein Abkürzungsverzeichnis fehlt). Besagtes Kreuzfahrtschiff bot von 1960 bis 1972 rund 63.000 Passagieren die Möglichkeit, eine Kreuzfahrt zu unternehmen (S.245). Die Zahl der Passagiere mag stimmen. Nur waren es nur zu einem geringen Prozentsatz Werktätige aus der DDR, sondern mehrheitlich Bürger der BRD. Denn die Urlauberschiffe des FDGB spielten dringend benötigte Devisen ein. Stichwort: Neckermann-Reisen.

Obwohl eine Untersuchung des Israelischen Generalstabes ergab, dass die deutschen Soldaten in beiden Weltkriegen als die tapfersten und diszipliniertesten galten, weiß Klein-Katja genau, dass die Deutsche Wehrmacht plünderte, vergewaltigte, brandschatzte und abschlachtete (S. 60). Vom dem als Fackelmänner–Befehl bekannt gewordenen sowjetischen Stawka Befehl Nr. 0428 vom 17. November 1941 hatte sie offenbar nie etwas gehört, zufolge dessen sowjetische Kommandoeinheiten in Uniformen der Deutschen Wehrmacht schauderhafte Verbrechen begingen. Oder von den Tagen ohne Gott, als marokkanische Söldlinge im Schwarzwald rudelweise deutsche Frauen und Mädchen schändeten? Oder davon, was den Deutschen in Böhmen und Mähren von den Tschechen angetan wurde? Oder davon, dass Verbrechen der Roten Armee (Katyn, Lemberg) der Wehrmacht angelastet wurden? Ganz zu schweigen von den Mordlagern in Ostdeutschland, in Jugoslawien, in der Tschechoslowakei. Aber wer was werden will, der muss dem Zeitgeist huldigen. Das hat Katja Hoyer sehr wohl verstanden.

Ein beachtliches Manko stellt nun auch noch die Tatsache dar, dass das Buch einer deutschen Autorin zuerst in Englisch erschienen ist und dann nachträglich noch mal ins Deutsche zurückübersetzt wurde. Einige wenige Beispiele mögen das verdeutlichen:

Reichsstraße 1 (S. 79) - gemeint war wohl die Reichsautobahn1 Aachen-Königsberg.

Kameraden (S.145) - sind keine Kameraden, sondern Genossen, Comrades eben.

Ortsgruppenleiter (S.230) – Ortsgruppe welcher Partei oder was?

Studiengeld (S. 266) – das hieß schlicht und ergreifend Stipendium.

Bluthund (S.275)- gemeint ist der Schäferhund

Mitglied der Stasi (S. 325) – die Stasi hatte keine Mitglieder, nur Mitarbeiter.

Zahlreiche Cowboyfilme (S.331) – Es gab keine Cowboyfilme, nur Indianerfilme.

Stasi-Spionagetruppe (S.416)-das MfS war eine Geheimpolizei mit Spionageabteilung.

Schutzhaft (S. 493) – hieß und heißt immer noch Untersuchungshaft.

Rekrut im 2. Jahr (S. 504) Offiziersschüler waren keine Rekruten.

usw., usf.

Dass ein britisches Universitätsinstitut diese Arbeit zum Bestseller avancieren lässt, macht sprachlos. Auch die Rückübersetzung ins Deutsche durch Hoffmann und Campe sollte kritisch hinterfragt werden. Katja Hoyer breitet in ihrem Buch das aus, was ein Teil der ehemaligen DDR-Bürger, die dem System nahestanden, sich zumindest loyal verhielt, seit 1990 über die DDR erzählen. Stellenweise ist der Text kaum von plakativer DDR-Propaganda zu unterscheiden, zur besseren Lesbarkeit mit jeder Menge teils falsch kolportierter Details aufgeschäumt. Dieses Werk und dessen Narrative verzerren die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR in absurder Weise. Kein Wort über die Abhängigkeit der Bildung von politischem Wohlverhalten. Das Fehlen der persönlichen und gesellschaftlichen Freiheit. Von Widerspruch bis hin zum Widerstand ist gleich überhaupt keine Rede. Damit betreibt die Autorin Geschichtsklitterung.

Man muss kein Psychologe sein um zu erahnen, dass die langjährige Erduldung einer Diktatur, die ihre Untertanen nicht als mündige Bürger, sondern als zu Bevormundende und Befehlsempfänger gleich wie Leibeigene behandelt hat, tiefe kränkende Spuren im Selbstbewusstsein hinterlassen hat. Selbstmitleid, das sich in Aggressionen gegen Minderheiten, Ausländer pp ein Ventil sucht, aber in Wahrheit eine tief sitzende, nicht erkannte Selbstaggression wider die eigene Wehrlosigkeit darstellt. Das langjährige Erdulden der Unmündigkeit als Trauma, für das man Schuldige sucht. Nach dem Ende des autoritären Systems muss der Mensch auch mit dem Selbsthass in der neuen Freiheit, die in Wahrheit sein Menschenrecht ist, umgehen lernen. Kein Grund zu Selbstmitleid, sondern zu politischem Engagement im freiheitlichen System des Rechtsstaates mit all seinen veränderbaren Mängeln.

Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir Weichzeichnungen oder Verschwörungserzählungen über die DDR und ihre Gläubigen wieder zurück in die Realität der Gesellschaft holen. Als präventive Maßnahme erweist sich dabei, Menschen, Leser resilient gegen Falschinformationen und Propaganda zu machen. Informationen und Einordnungen müssen allen zugänglich sein.

Tina Peters, Wolfgang Welsch

Remscheid 2022, ISBN 978-3-98527-531-1

Bücher, Aufsätze, Essays und wissenschaftliche Abhandlungen über Zeitzeugen in der politischen Bildung gibt es zuhauf. Das didaktische Material zum Einsatz von Zeitzeugen in Schule, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen ist üppig. Aber nur selten schreiben Zeitzeugen selbst über ihre Arbeit und ihre Erfahrungen. In meinem Buch geht es zum einen um den eigenen Stellenwert im didaktisch-organisatorischen Umfeld, zum anderen um die Reflexion meiner Tätigkeit als Zeitzeuge.

In der Regel handelt es sich bei DDR-Zeitzeugen um »Opfer« des SED/MfS-Regimes, besser: um Betroffene. Sie liefern ihre historische Narration, indem sie ihre Erfahrungen im Gespräch ordnen, interpretieren, deuten und konstruieren sie Geschichte. Merkmale von DDR-Zeitzeugen sind ihr Opferstatus und ihre Traumatisierung, auf denen ein wie auch immer gearteter Appell basiert. Als Protagonist des Widerstands obliegt mir ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Schließlich setze ich mich in meinen Büchern nach akademischen Maßstäben mit der DDR und dem MfS auseinander. In dieser Hinsicht sind meine Zeitzeugen-Vorträge- und Gespräche multidimensional und multifunktional.

Ein Zeitzeuge ist kein Historiker, kann aber aus eigenem Erleben Zeugnis von Ereignissen geben und ist somit eine wichtige historische Quelle. Als natürliche Person ist er ein Augenzeuge, der historische Ereignisse persönlich erlebt hat, einen Sachverhalt aufklären, überliefern und bekunden kann. Er legt Zeugnis im Sinne eines Beweises ab.

Ein Zeitzeuge, der über den SED-Staat und dessen Praktiken berichtet, vertritt keine ideologische Position, zu der distanzierte Gegenpositionen entwickelt werden könnten, sondern er berichtet von der Macht des Faktischen. Das emotionale Potenzial von Zeitzeugenberichten ist in allen Verwendungsformen präsent und kommt als didaktisches Mittel insbesondere im Schulunterricht zum Tragen. Als einer der häufig gebuchten Zeitzeugen möchte ich mit diesem Buch meine Erfahrungen zusammenfassen und dessen Stellenwert in Gegenwart und Zukunft thematisieren.

Unter den leider andauernden Corona-Bedingungen liefen wieder einige Vorträge an deutschen Standorten wie Herford/Niedersachsen, Bad Rappenau/BW und demnächst an der LMU München.

Auch war es möglich, in einigen Kantonsschulen der Schweiz unter den gleichen Bedingungen vom 8. bis 11. November 2021 im Rahmen der Reihe

STUDENTS MEET HUMAN RIGHTS

Referate und Diskussionen mit den Schülern über den Unrechtsstaat DDR mit all seinen Implikationen führen. Das Interesse war groß und spiegelte sich in den Fragen der Schüler:innen wieder, von denen ich hier einige exemplarisch aufzähle:

- Woher nahmen Sie die Kraft und Ausdauer, angesichts von Misshandlung und Folter in Stasi- u.a. Gefängnissen widerständig zu handeln?

- Wie kommt es, dass Sie nach Ihren Gewalt-Erfahrungen darüber so offen sprechen können?

- Was empfanden Sie, als Sie vor den Gewehrläufen standen und angeblich hingerichtet werden sollten?

- Warum haben Sie trotz Erniedrigungen und Rückschlägen an Ihrer politischen Position festgehalten?

- Haben Sie psychische Verletzungen, Wunden und Erinnerungen die Sie noch heute einholen?

- Sie haben Verrat von engsten Familienmitgliedern und Freunden erlebt. Wie geht man damit um?

- Hatten Sie während der Jahre im Gefängnis je daran gedacht aufzugeben, einzulenken?

- Welcher Gedanke hat Sie im Gefängnis am Leben gehalten?

Der Historikerin Daniela Münkel, Mitglied des SPD-Geschichtsforums und Leiterin der Forschung (!) beim Stasi-Unterlagen-Archiv /BA/BStU, passen die Erkenntnisse und Aussagen meines Buches (»Widerstand. Eine Abrechnung mit der SED-Diktatur« Lukas-Verlag, Berlin 2021) aus den verschiedensten Gründen nicht. Dazu zählen sicher auch ideologische. Aber öffentlich dazu auffordern, es bloß nicht zu lesen, kommt einer Light-Version der Bücherverbrennung von ’33 nahe. Warum reagiert eine Wissenschaftlerin derart destruktiv und emotional?

Dabei gilt es nicht, sozialistische Variationen zu ehren, nicht abstrakte Werte zu schützen, nicht Ideologien zu retten. Zu ehren, zu schützen und zu retten ist die Wahrheit, das Recht und die Freiheit, sind auch jene, die dafür ihr Leben einsetzten, die Widerstand gegen Lüge, Gewalt und Unfreiheit leisteten, wovon das Buch zeugt. Deren Kämpfe als unerheblich, deren Aussagen als nicht lesenswert zu bezeichnen, wie es Münkel in der Faz tat, sagt viel über ihr Denken aus. Einen solchen Rigorismus halte ich im Sinne einer demokratischen Debattenkultur für gefährlich. Fakten, die man nicht kennt oder leugnet, Meinungen, die man selbst nicht teilt, die sich angeblich nicht lohnen zu lesen, hat etwas Autoritäres. Münkel scheint den Grundsatz Voltaires vergessen zu haben »Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst.«

Die wichtigste Regel postsozialistischer Erinnerungspolitik lautet, auf die Stimmen der Opfer und Geschädigten des SED-Regimes zu hören. Dabei denkt man an die zeitgeschichtliche Debatte, bekannt als Historikerstreit, über die geschichtswissenschaftliche Methodik bei der Herausarbeitung der Singularität des Holocaust. Saul Friedländer stellte damals fest, dass deutsche Historiker davon ausgingen, dass jüdische Stimmen nichts zur Debatte beitragen oder von ihr ablenken würden, weil sie zu emotional seien. Tatsächlich war die Einbeziehung dieser Stimmen nicht nur unerlässlich, um das Grauen der Ereignisse zu begreifen, wie Friedländer betonte, sondern auch, um ihr Ausmaß zu verstehen. Aus dieser Sicht ist das Apodiktische der Aussagen Münkels nichts anderes als eine subtile Form wissenschaftlicher Herablassung gegenüber dem Widerstand, den Opfern und den Geschädigten des SED-Regimes. Vor allem jenen, die als politische Häftlinge misshandelt und gefoltert wurden, weil sie der Idee eines freiheitlichen Rechtsstaates anhingen.

Als Leiterin einer Forschungsabteilung über die Geheimpolizei ’Stasi’ im BA, sollte sie zu diesem Thema sammeln, sichten und unvoreingenommen präsentieren. Kurz gesagt, Demokratie kann nur in ständiger Auseinandersetzung mit der Geschichte gedeihen. Die bleibt unbequem, weil Stimmen gehört werden müssen, die wehtun. Dagegen »rezensiert« Münkel mein Buch in abgehobener Äquidistanz, anstatt aufgrund gemeinsamer Werte. Bei den Verbrechen der Kommunisten in der DDR handelt es sich um einen, wie Salman Rushdie schrieb, ‘Moment im Licht gleißender moralischer Klarheit, in dem man keinen Schatten sucht‘.

Wenn Münkel in destruktiver Manier erklärt, dass es ’nicht lohnen’ würde, das Buch eines Widerständlers gegen das SED-System, auf den mehrere Mordanschläge der Stasi verübt worden waren, zu lesen, macht das ihre egozentrierte, autoritäre und undemokratische Hybris sichtbar. Mir scheint, sie hat sich mit der Empirie des kritisierten Textes nicht auseinandergesetzt. Demokratie basiert auf Wehrhaftigkeit und unbedingter Parteinahme – mit klar begrenzter Toleranz für ihre Feinde. HistorikerInnen und andere Anhänger der 'Cancel Culture' mit derartiger Ignoranz werden in der Geschichte nicht bestehen.